“我知道这是好的,但它是对的吗?”会议室里,一阵短暂的沉默。这句话来自一位平时话不多,但每每发言总能切中要害的年轻同事。我们当时正沉浸在一种典型的“高效”假象中:白板上写满了密密麻麻的工作提案,每个人的日历上都塞满了各种会议和待办事项,一种“我们正在取得巨大进展”的氛围在空气中弥漫。然而,这种“进展”更像是一种堆砌,我们把“多”误认为是“好”,把“忙乱”误认为是“专注”。

“来者不拒”的诱惑

在这种场合下,有一种无形的压力。为了不打击团队的积极性,为了不得罪任何提出想法的人,我们最常见的反应就是不断地做加法,这个想法不错,加上;那个活动有益,加上。似乎“删减”就意味着否定,意味着不合作。这种“来者不拒”的诱惑,在追求表面和谐与短期成果的团队里,往往能轻易占据上风。就在这片喧嚣中,那个问题像一颗投入湖面的石子:“我知道这是好的,但它是对的吗?”它没有否定那些提议的“好”,却将我们的思考引向了一个更深的维度。这个问题强行在我们思维的轨道上插入了一个“暂停键”。它改变了整个讨论的方向,让我们从“我们还能做什么?”转向了“我们真正应该做什么?”。正是这个问题的引导,我们最终鼓起勇气,放弃了几个看起来光鲜亮丽、能带来即时赞誉,但却与团队核心目标和长期健康度相悖的“好”计划。那一刻,我们才真切地体会到,在“好”与“对”之间,存在着一条需要用心辨别的界限。

自那以后,无论面对工作中的重大选择,还是生活中的个人决定,这个问题常常会浮现在我的脑海中。我发现,拒绝那些我内心明确认为“不好”的事情,其实并不困难,那几乎是一种本能的反感。真正的挑战,在于在众多“好事”中做出选择。

当你拒绝一个显而易见的“坏事”时,旁人通常会理解你。但当你拒绝一个“好事”时,你往往需要面对不解甚至质疑的目光。在世俗的逻辑里,一份薪水更高、地位更显赫的升职机会,你怎么会拒绝呢?一个能让你赢得掌声、获得认可、充分展示才华的项目,你怎么会不支持呢?同样,那些可能会引发人际摩擦、惹恼重要人物或激起负面情绪的事情,我们本能地想要避开。毕竟,赞誉让人舒适,而冲突令人不安。

然而,问题的核心就在这里:如果那件会引发焦虑和反对的事情,恰恰是“对”的呢?如果你内心深处知道,做“对”的事,其结果在当下未必让人心情愉快,甚至可能带来痛苦呢?这让我想起主耶稣的经历。耶稣在他家乡的会堂里开始他的传道生涯。起初,乡亲们为他的智慧和恩赐感到惊奇,无疑,他们也为自己人中出了这样一位人物而感到骄傲。这个开局无疑是“好”的——备受赞誉,被人接纳。但当他宣讲出一个“对”的却不受欢迎的信息,直指他们内心的问题和信仰的偏差时,气氛瞬间逆转。那些曾经称赞他的人勃然大怒,把他撵出城,甚至要把他推下悬崖,这样的结局,从任何世俗角度看,都绝不是“好”的。

这个经历极具象征意义地揭示了“对”与“好”的深刻区别。行对之事,常常不会导向一个平顺、舒适的结局,它反而可能引向危险和明显的“坏”结果。纵观人类追求正义的历史,从毅然从美国返回纳粹德国、最终殉道的朋霍费尔,到为种族平等抗争、最终遇刺的马丁·路德·金,这一事实屡见不鲜。因此,一旦“对”的事情显明,剩下的往往不是精明的计算,而是纯粹的勇气。

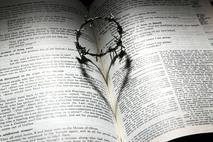

在耶稣地上生涯的后期,我们在《路加福音》中读到一句分量极重的话:“耶稣被接上升的日子将到,他就定意向耶路撒冷去。”(路9:51)这里的“定意向”,在原文中蕴含着一种毅然决然、设定心志、毫不动摇的决心。他知道耶路撒冷等待他的是什么——是敌对、是审判、是十字架的酷刑。那绝不是一条“好走”的路,其结果在世人眼中是彻底的失败和羞辱。然而,他依然向着那个方向前行,因为他知道,那是“对”的路——是顺服天父旨意、成就终极救赎的道路。那终极的、永恒的善,正是通过这位义者拒绝向邪恶妥协、坚持走“对”的路而实现的,即便这条路意味着牺牲。

主耶稣的选择给我们一个至关重要的启示:一旦你通过内心的挣扎与辨明,认定一个行为、一句话或一个决定是“对”的,那么,就到了“定意向耶路撒冷”的时刻。你需要清醒地认识到,这段旅程,甚至包括其最终呈现的暂时结果,在当下看来可能一点也不“好”。它可能意味着失去、批评、孤独,或者仅仅是走出舒适区带来的巨大不适。

坚定地面向我们的“耶路撒冷”

我常常回到这个现实来审视自己的生活。在无数次问自己“但它是对的吗?”之后,我更多地是祈求主赐予我勇气,让我能“定意向耶路撒冷”。这种坚定,并非出于好斗或固执,而是源于内心深处的一份渴望,以及对超越个人得失的信念与信靠。

我必须诚实地说,迄今为止,我因坚持做“对”的事而经历的代价,远不及历史上许多圣徒,甚至不及我身边许多默默无闻却坚守原则的兄弟姐妹所经历的那般沉重。我没有因此失去生计或生命,甚至谈不上遭受重大的迫害。我遇到的,可能是一些人对我产生的偏见,比如,当我看重文字服侍的时候,他们或许对我有各样的偏见,认为不要把重心放在文字服侍。这些想法会让人难过和沮丧,但当我认为我所做的选择是对的时候,我就会继续靠主和呼召前行,这些偏见并没有摧毁我继续前行的决心。

这恰恰说明了,事先思考“对”的问题为何如此重要。它不仅仅是一个选择工具,更是一个力量的源泉。对“对”的事清晰认知,会给我们带来决心;而坚定的决心,会孕育出面对逆境的勇气。更奇妙的是,一个人的勇气,常常能成为他人坚毅的催化剂,在人群中产生涟漪效应。

然而,我们必须承认,知道什么是对的,并坚定地面向我们各自的“耶路撒冷”,这绝非一件可以靠一己之力完成的事情。当你的家人和朋友因为不理解而试图将你“推下悬崖”,当亲密的朋友因压力而否认认识你,当掌权者动用资源试图破坏你的使命时,人性的软弱会让我们寸步难行。

纵观历史,只有耶稣拥有那种全然源自神性的勇气。我们人类,即便是其中最勇敢的佼佼者,也需要彼此。我们需要一个真诚的群体,在其中被教导、被挑战,以辨明什么才是真正“对”的,而不仅仅是听起来“好”的。我们需要同行的伙伴,作为门徒彼此扶持,帮助我们擦亮眼睛,看清那超越短期利益的、更宏大的“对”的事情。我们更需要那超越的圣灵,在我们内心微弱的声音即将被世界的喧嚣淹没时,提醒我们耶稣所彰显的正义榜样,并加给我们力量。

即便如此,我们仍需保持谦卑。我们仍可能出错:可能把错误的事误认为是对的,可能以错误的方式去行对的事,也可能在行了对的事之后,陷入自以为义的骄傲。感恩的是,在这个充满不确定性的探索过程中,还有“恩典”的存在——那丰盛的、不配得的爱与饶恕,为我们托底,给我们再次出发的勇气。

对于大多数平凡的信仰者而言,我们或许不会被要求为持守真理而付出生命的代价。但我们每一个人,都被呼召去认真地思考这种可能性,并在这种思考中校准我们生活的重心。每一个选择跟随耶稣榜样的人,在每一天、每一个行动、每一句出口的话、每一个需要做出的决定,甚至每一个内心升起的念头面前,都有一个永恒的功课要做:停下来,问自己:“我知道这是好的,但它是对的吗?”

然后,在寂静中倾听那微小的声音,汲取那超越的勇气,最终,坚定地面向我们的“耶路撒冷”,迈出一步,再迈出一步。我们之所以能如此行,是因为我们相信,那位已经为我们走在前头的那一位,他已经付出了一切代价。正是他,使我们在穿越各自的十字架与坟墓般的黑暗之后,能够怀抱着对复活与新生的确据,继续前行。

注:本文为特约/自由撰稿人文章,作者系安徽籍传道人。文中观点代表作者立场,供读者参考,福音时报保持中立。欢迎各位读者留言评论交流!