问候各位亲爱的弟兄姊妹在基督里平安!在上文中,我们分享了《从湘江到北京——“教员”视野下的基督教(一)》,接下来我们继续分享这个话题。

第二篇 延安道路:抗日民族统一战线下的基督宗教政策

由此可见,青年毛泽东对基督教的认识,大致上有三个方面:一是肯定基督教在历史上的进步性;二是尊重基督教信仰的权利;三是已经开始运用唯物主义来观察基督教问题。联系中国传统历史观中的唯物主义、达尔文进化论在近代中国社会的影响,博览群书的青年毛泽东能够得出这些认识,也在情理之中;如果从他的经历来说,应该是革命初期、抗日战争和解放战争时期、新中国成立之后三个时期。这三个时期,既有密切的关系,也有不同的重点和特色。

1936年4月25日,中共中央向国民党与全国性宗教组织(全国基督教青年会、回教徒联合会、公教联合会等)发出号召,倡议创立全国各党各派的抗日人民阵线,强调“不相同的主张与信仰”,以及过去的“冲突与斗争”,都应该放下来,共同致力于抗日救国这个“共同要求”。5月7日,共青团中央致信全国学生说,今后工作应该集中注意“人民统一阵线的建立,不分党派,不分政治信仰,不分宗教信仰,只要愿意抗日救国的,结成联盟,反对汉奸卖国贼和日本”。8月25日,毛泽东起草的《中国共产党致中国国民党书》,强调在国民党及教育界、宗教界等各方面,有很多觉悟与爱国之士,中国共产党随时准备着同他们“组织坚固的民族统一战线,去反对全民族的最大敌人——日本帝国主义”。

在延安时期,基于建立抗日民族统一战线的考虑,毛泽东对基督教教堂的态度也有了很大变化。1936年4月,毛泽东致信安边堡的天主教堂,倡议双方“正式签订友好协约”,并提出天主教会应断绝给反对苏维埃政府的“敌对武装(包括民团等在内)之支持与援助”;致信小桥畔天主教堂,表示天主教会如果遵守苏维埃政府的法令,其“宣传自由,生命财产之安全”自当受到保护,并希望他们不要“执迷不悟”地勾结和支持国民党军队。5月28日,毛泽东同周恩来致电彭德怀等人,要求他们取得宁条梁后,“当占领教堂区域时,如俘得神父,应特别优待,不应侮辱”。当天,彭德怀致电毛泽东说:“徐、程来电,小桥畔教徒回信,允本日派代表接头。我们答应以信仰自由但传教不得干涉政治为原则,与之谈判。”5月29日,毛泽东、周恩来在电报又一次强调:“争取与各地教堂的牧师、阿訇、教民建立和平关系,他们承认红军的抗日救国,反对军阀、卖国贼的主张;红军承认他们信仰必提高条件”,与各地教堂订立协定,互相承认对方的“存在”,通过协商的自由”。为争取教堂与苏维埃红军建立和平友好关系,并签订“协定”。协定的内容主要包括五点:(1)苏维埃红军承认“教堂之存在”,教堂承认苏维埃红军“抗日救国及反军阀卖国贼之主张”;(2)苏维埃红军承认“宣教与信教的自由”,教堂区域拒绝军阀、民团侦探进入,一切教民均为苏维埃公民,必须“服从苏维埃法律”;(3)苏维埃红军不没收“教堂之财产”,教堂可以“自动捐助抗日救国经费”;(4)在经济通商上“不加阻碍”;(5)其他事项应“随时协商办理”。(见《毛泽东周恩来关于与教堂签订协定问题致前方电》(1936年5月29)西北五省区编纂领导小组、中央档案馆编:《陕甘宁边区抗日民主根据地》文献卷(上),中共党史资料出版社1990年版,第152—153页。)

再如,1936年7月15日,斯诺与毛泽东谈论中共外交问题时,问到苏维埃政府对外国传教士采取策,是否意味着将承认他们的财产权,以及传教、教书、办学校和其他事业的权利?毛泽东直接回答说:“是的”,只是除去日本传教士。

按照这样的思路,陕甘宁边区政府1939年4月公的《抗战时期施政纲领》,提出只要“不损害边区主权”,一切同情和支持中国抗战之国家的工商业者、教民等,在边区进行“生产、经营与文化事业方面的活动”,都将受到保护。1941年5月1日,《陕甘宁边区施政纲领》进一步提出:在“尊重中国主权”“遵守政府法令”这样的原则下,边区允许任何外国人来此进行“实业、文化与宗教的动”。

可见,中国共产党和毛泽东对传教活动和传教士的态度,与以前有了明显变化。中共中央机关报《解放日报》1942年2月2日发表的社论《在信教自由的旗帜下》,强调外国传教士可以成为“加强中国与英美等国国际关系的桥梁”,提出应该尊重和爱护传教士,使其“对于抗战事业能多所协助”。1944年8月18日,中共中央在外交工作指示中再次强调,在宗教方面要“实行政教分离”,允许外国牧师、神父来陕甘宁边区和其他根据地进行宗教活动,并“发还其应得之教堂房产”。可见,传教活动不再是“文化侵略”,而是文化活动;传教士不再是“侵略工具”或“帮凶”,而是中外联系的“桥梁”。这样的变化,不可谓不大。

“教员”还曾经致信随白求恩医疗队到五台山地区工作的加拿大传教士查德·布朗,介绍中共的宗教政策说:“八路军没有反对传教士的偏见,恰恰相反,我们欢迎他们,愿意和他们合作。因为我们的抗战不只是为中国国家的独立自由而战,而且也是为了支持世界的和平而战。”

中共在国民党统治区的宗教政策,同样根据统战要求作出了很大调整。1936年6月,在中共中央担任中央政治局常委(书记处书记),负总责、主持中央政治局和政治局常委会工作的张闻天就教堂区域工作方针问题致电李富春,强调不应没收教堂的财产、解除教堂的武装、推翻教堂的统治,而应促使教堂区成为对我们“守善意中立的地带”,成为我们与白区“交通与通商的缓冲地带”。

这些文献表明,宗教界,包括基督教界是中共中央和手泽东建立抗日民族统一战线的重要组成部分。

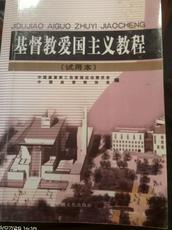

1939年,“教员”对基督教青年会代表费吴生表示:“只要信教者不反对政府,信仰自由是允许的”。建国后,毛泽东将基督教纳入爱国统一战线,通过“三自”运动改造其政治属性,同时强调对宗教界人士“团结、教育、争取”,而非消灭宗教。例如,1951年中国基督教第一次全国会议时,41万基督徒(占全国三分之二)签名支持“三自”运动。

在延安时期,毛泽东、中国共产党对传教士政策的变化基督教也有积极的反响。美国北美长老传教士罗天乐1941年在延安和朱德等人谈论基督教问题后,在其《和中国共产党人在一起》中说,无论中国共产党目的如何,有一点是明确的,即“希望基督徒是朋友而不是敌人”。1942年1月28日,中央政治局通过《关于抗日根据地土地政策的决定》,提出道教、佛教、回教、基督教及其他教派的土地“均不变动”。在绥远地区,党组织保留了比利时教会的土地,并与他们订了一个条约:中共“保证保护教会财产”,教会允许在“庄园里种田的佃户中间组织抗日团体”。而且,这个协定还规定,比利时人为苏维埃政府“拍一份电报给法国的勃鲁姆总理,祝贺人民阵线的胜利”。

1948年2月7日,中共中央就对待在华外国侨民政策指出,对教堂及其所办的学校、医院等,“均不得加以没收和破坏”。如果他们在遵守法令,“可以继续进行各自的业务”。对于进行特务破坏活动的传教士,除“将其扣留治罪”外,应将其罪过公布中外,特别是“将其罪行与合法的宗教活动区别开”;其所在教堂不必封闭,并可同意另派人来主持。

之所以这样做,就是防止外国误会中共排斥宗教。21948年6月25日,毛泽东要求各中央局、分局、前委在处理重要事项时应向中央报告,其中“外交政策、外交事件之处理及外人宗教案件之处理”必须在事先或事后报告中央。

1948年11月,中国共产党中央还专门发出《关于宗教信仰政策及处理教会问题的指示》,强调党对中外教会“采取信教、传教自由政策”,意即“只要遵守法令,不加干涉”。并指出该政策“系根据现阶段新民主主义社会性质而来,即苏联社会主义国家宗教信仰仍然存在”。因此,“须知天主教、基督教之存在是有其一定社会经济基础的,纵然封建落后,甚至反动,但并非一下能消灭的。如果采取毕其功于一役的办法,借土改或间谍案的机会,将教堂没收消灭,必犯冒险主义的错误”。 根据这样的政策,特别是解放军城市接管工作的有序进行,确实减少了一些传教士及教会人士的疑虑和担心。1949年1月,出席北美基督教国外布道部年会的61个美国基督教团体代表,不仅“一致同意留守中国”,更“呼吁美国政府应该承认中共将成立的新政府。

1950年5月2日,周恩来与基督教人士座谈时就指出:共产党和人民政府“不搞反宗教运动”,不去教堂搞马克思主义宣传;同样,宗教界也要有所约束,“不到街上去传教”。周恩来认为,这两点相辅相成,可以说是党同宗教界之间的“一个协议”、“一种默契”。周恩来的这种态度时至今日也值得借鉴。

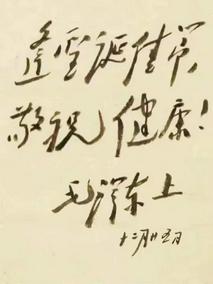

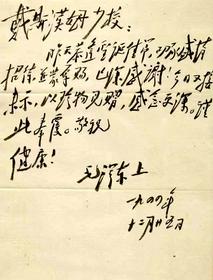

1950年9月,“教员”的同学周世钊先生在湖南第一师范期间,与“教员”二人同班同寝,共同组织学友会,毛泽东为总务兼教育研究部部长,周世钊为文学部部长,常互改诗词,毛泽东曾赠他50多首诗。周先生是著名教育家、爱国民主人士,毛泽东的挚友和诗友,他将毛泽东批阅过的《伦理学原理》原件奉还故主。毛泽东对他说:“我当时喜欢读这本书,有什么意见和感想就随时写在书上,现在看来,这些话有好些不正确了”:那时“接触一点唯物论的东西,就觉得很新颖,很有道理,越读越觉得有趣味。”但是,纵观毛泽东的一生,他对基督教及其他宗教的认识,上述三个方面应该不属于“好些不正确了”之列。何出此言?毛泽东在新中国成立后的两次重要讲话,可以为证。

1957年2月27日,毛泽东在最高国务会议上发表《关于正确处理人民内部矛盾的问题》的讲话,此讲话中不仅提及宗教,更以专门章节阐述了党的宗教政策核心原则(自由、长期性、非对抗性),是理解中国宗教政策演变的重要文献依据。他指出:“我们不能用行政命令去消灭宗教,不能强制人们不信教。” 讲话重申了中国共产党对宗教信仰自由的尊重和保护:“宗教信仰自由的政策,是我们党根据马克思列宁主义理论所制定的、真正符合人民利益的唯一正确的政策。”强调公民有信教与不信教的自由,任何强制干预都是错误的。毛泽东指出宗教存在的长期性根源在于社会物质文化条件:“宗教在社会主义社会一部分人中的影响,还会长期存在。” 他要求区分宗教问题与政治问题,明确反对利用宗教进行反革命活动。“要保障一切正常的宗教活动,同时坚决打击一切在宗教外衣掩盖下的违法犯罪活动和反革命破坏活动。”(以上内容引自《毛泽东选集》第五卷(人民出版社1977年版)第368-369页,题为《关于正确处理人民内部矛盾的问题》第八节“关于百花齐放、百家争鸣、长期共存、互相监督”。)

毛泽东认为宗教的产生和存在的自然、社会和认识根源极其复杂,只要这些根源存在,宗教就会继续存在。宗教只有在人类消灭了阶级,并大大发展了控制自然和社会力量的能力的时候才有可能消亡。他认为随着我国社会主义制度的确立,社会主义社会的宗教经过宗教制度民主改革而不断与社会主义社会相适应、服务于建设中国特色社会主义事业的宗教;宗教界人土及信教群众已成为建设中国特色社会主义的积极力量,要从引导宗教与社会主义社会相适应的方面去认识宗教问题。

1958年3月22日,他在成都会议上的讲话提纲中,标注了“创立学派问题”,“青年马克思、恩格斯的学问问题”,“青年列宁的学问问题”,“青年黑格尔”,“青年达尔文”,“青年牛顿”,“青年孔夫子”,“欧洲中世纪经院学派”,“耶稣、释迦的少年时代与经院派佛学家的比较”等关键词。他说:“自古以来,创新思想、新学派的人,都是学问不足的青年人……孔子不是二三十岁的时候就搞起来?耶稣开始有什么学问?释迦牟尼十九岁创佛教,学问是后来慢慢学来的。孙中山年轻时有什么学问,不过高中程度。马克思开始创立辩证唯物论,年纪也很轻,他的学问也是后来学的。”

亲爱的读者,我们关于这个话题今天暂时分享到这里,请继续关注以后的文章。

(本文作者为福音时报特约撰稿人)