当年,司督阁确立的盛京医学院的校训“乃役于人”是来自于文理本圣经马太福音20章的“非以役人,乃役于人”(Not to be served,but to serve)。“乃役于人”就是服务人群和医疗慈善理念,至今仍被视为该医院的文化根基之一。

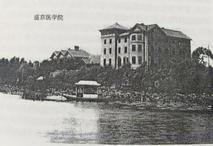

盛京医院的重点学科(如儿科、妇科)可追溯至司督阁时代的专科建设,1955年该院率先建立中国首个儿科系,延续了早期教学传统。

简而言之,沈阳盛京医院不仅是盛京医学院(中国医科大学)的继承者,更是其医疗、教学、科研精神的直接延续,两者共同构成了东北现代医学的起源。

五、医疗活动对传教事业的直接意义

传教医师到达东北后,便首先选定一个地点建立起简易的诊所,开展施医布道工作,并通过这些活动与前来就诊的患者建立联系。这一方面为传教工作提供了立足点,同时也为接触民众创造了条件。由于中国传统文化对西方异质文化的排斥以及西方列强在近代中国的野蛮侵略造成的负面影响,使得初到东北的传教士很难在这片土地上立足,传播“福音”困难重重。创办医疗事业,可以通过传教医师的施医善举赢得民众,为传教士在本地立足创造良好的条件。

从记载早期创办的教会医院材料中,不难找到相关的记录。在司督阁创办的盛京施医院里,对于就诊的病人,采取了“只收挂号费,不收医药费”的办法来“吸引和接近群众”。早期在吉林传教的高积善,也是采用“看病不要钱”等方式获取群众信任,借此打开传教局面。等到时机成熟,这些医疗事业便可以顺理成章地为传教工作服务了。司督阁创办的盛京施医院里,宣教工作是整个工作的有机组成部分,医院的助手和学生都是基督徒,他们以自己的言行向其他人传播福音。每天工作开始之前,要组织一个住院患者参加的祈祷仪式,然后大夫再去病房查房。下午医院还要组织一次祈祷仪式,在这次仪式上要发表致辞,借以影响患者。在发现个别患者有对基督教知识感兴趣的倾向后,传教士便与其进行个别谈话,以便最终引导他成为基督徒。医院除了对住院患者进行直接宣传与引导之外,还利用患者候诊期间,在候诊室里对前来就医的患者进行宗教知识的宣传活动,借以扩大影响。为此,医院聘有牧师和传道人,专门负责传道任务,借以感化病人。为了巩固传教成果,对基督教感兴趣的患者名单被医院保留下来,医院不时地派宣教师下去几个星期,到这些患者的家乡看望他们,使其和最近的教会组织建立联系。

除此以外,传教医师还利用巡回医疗的方式深入到民众中去,借施医送药之机扩大基督教的影响。1886年,司督阁进行了一次长途巡回医疗活动,北到铁岭,东南到云岭,西到奉天,全程200英里(约322公里)。沿途边诊疗,边传道,同时发放宣传基督教的小册子。同样的巡回医疗活动还有很多次,传教医师通过这些活动,使许多患者因得到诊治而对基督教产生了解和感恩,扩大了基督教影响的同时,也为福音传播和发展创造了有利的条件。

司督阁在回忆录中写道:诊所为我们接触当地人民提供广泛的机会。人们成群结队地拥入诊所。在我们刚到奉天的前十二年里,每个星期中,两天用来接待男患者,两天用来接待女患者,另外两天留下做手术。到1894年夏天中日战争爆发前,有时,我们一下午就接待200名患者。中日战争之后,我们建立起一所专门由女医生管理的妇女医院。我们开始每周用4大时间为患者诊病。到1913年夏季,每天女患者的门诊量是300名,而男患者的门诊量只上午就超过400名。

这些患者来得很早,尤其是在夏季,候诊室里的布道活动整个上午都在进行。一些有空的患者,在检查和开方之后,为了听到更多的新鲜事,愿意多留一会。耳闻的东西多为道听途说,但不时也感觉有些道理。因为在候诊的时候患者无事可做,就开始听起来,听听总没有坏处,接着他可能继续询问。很明显,当他们离开医院的时候,许多人的心灵没有受到触动,但却留下一个印象。因此,到某个时候,或许以后的一些年里,基督教的光芒再次照耀到他们身上,他们会欣然地接受它。一些人购买了基督教的书籍和小册子,回到传教士从没有去过的遥远故乡。

巡回医疗和诊所为建立医院做准备工作。无论在医疗效果还是在基督教传播方面,医院都是医生工作得心应手的地方。在医院里能够看到发放的药品被合理地使用,进而观察用药后的效果;能够实施手术,进而如医生所希望那样给伤口敷药;他们能够发现病人真实想法,讨论所遇到的困难,解答其疑问;与其他的布道场所比较起来,在这里医生(也是传教士)能告诉患者更多的东西,能够让患者每天都看到真实的基督教。出席基督教敬拜的仪式完全是自愿的,但大多数患者都欣然前往,唱赞美诗有很大的吸引力。为了向门诊患者布道,主持基督教的仪式,指导那些已经离开医院,但愿意听,而且不断询问的人,在约两年时间里,司督阁常年雇用了一名医院布道师。但是,这种工作从来不是由布道师独自去做。医生、助手、药剂师,所有的人都各司其责,传播福音成了每个人的义务。就这样,许多东北基督教会的重要成员都是在医院病房里第一次听到基督、听到福音的。

1887年,新医院开业。与以前的条件相比,司督阁和医生们的工作空间更为广阔。宽敞的候诊大厅使前来就诊的人数迅速增加。早年,患者常常在医院接受洗礼,因此,我们可以把增加的教徒人数计算出来,而那恰是他们努力工作的直接结果。4年期间,有54名患者接受洗礼。后来,教会进行改革,对吸收教徒采用新的管理办法。在此之前,教会发展速度很快,大规模迫害教徒活动也已沉寂。

六、十字架下的司督阁

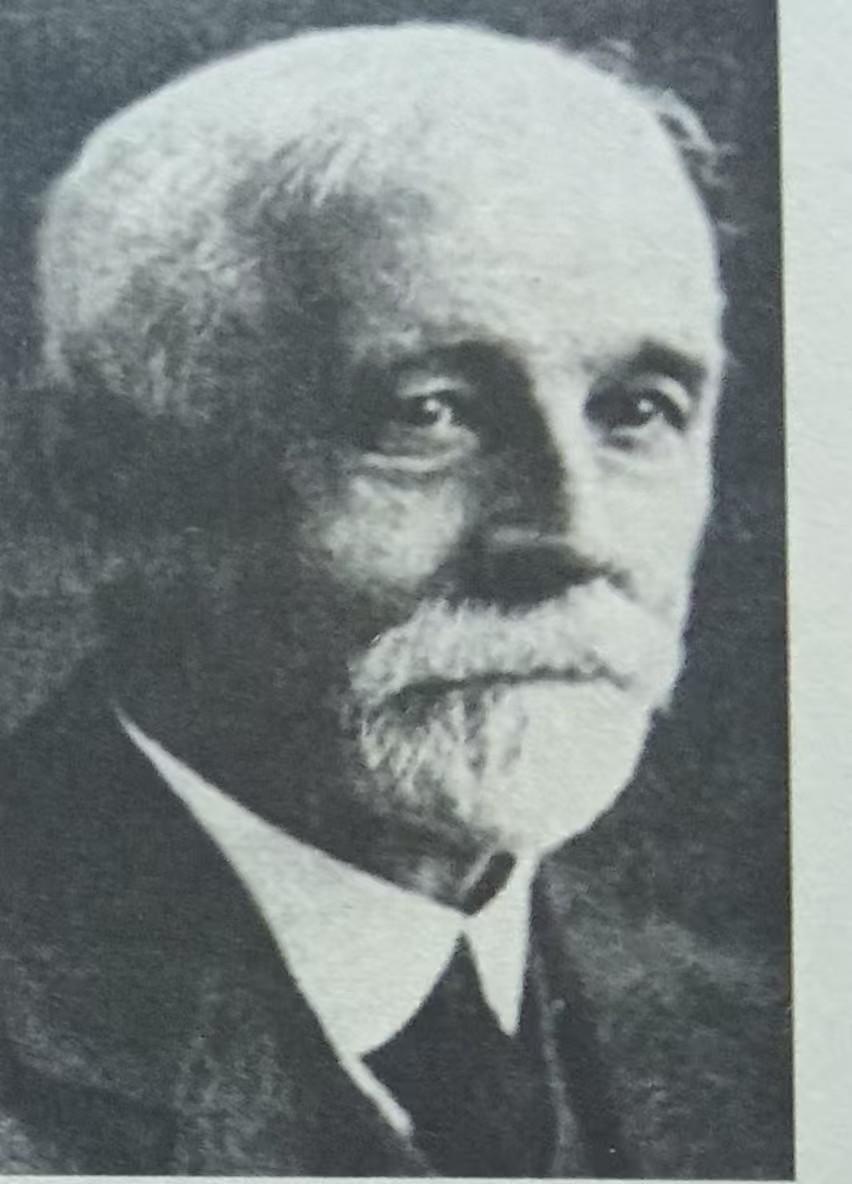

这是因为笔者在国家级的辽宁省营口市“中国红十字发源地纪念馆”,看到了红十字下的司督阁照片而想到的。

司督阁不仅仅是开办医院,而且还在其他方面做出了贡献,最为突出的就是他建立了中国第一家红十字会医院。

中国第一个红十字医院在营口成立。据辽宁省红十字官方文字介绍:1894年10月28日,英国传教士司督阁为躲避战火,从奉天(今沈阳)来到营口,见营口街头伤兵很多,积极建议当地成立红十字医院。在营口道台和营口海关(当时称山海新关)税务司许妥玛的批准和支持下,由英国传教士魏伯斯德出面于1894年12月3日租用营口一家客栈的两间店房,作为红十字医院的救援场地,经过简单整理,正式启动运转,进行伤兵救护。这是中国历史上第一个红十字医院。(辽宁省红十字会编著:《红十字会运动在辽宁》)

日俄战争爆发在辽宁,在此期间司督阁竭尽全力为中国的军民服务,提供救治,这方面主要是日俄战争受害者的收容;还有1910年至1911年抗击肺鼠疫的斗争。为此,人们称他为奉天神医和奉天圣人。中国政府、俄国政府、日本政府、英国政府均先后为其授勋,以表彰他在救死扶伤工作中的突出贡献。司督阁长期生活在中国,深谙中国文化的奥秘,同情下层人民的疾苦,与上流社会关系密切,赢得了各界人们的普遍尊敬和信任。

对此司督阁回忆道:在红十字会医院存在的数月时间里,一千多伤员得到活疗。尽管环境不太理想,但死亡率明显降低。绝大多数的死亡是因为用肮脏的棉布接触伤口造成的,其中许多人的生命可以由立刻实施切断手术来挽救。但是,直到败血症状出现之前,没有人愿意做这样的手术,可等到败血症状出现,常常是太晚了。一些人,在手术和死亡两者的选择面前,平静而坚定地决定去死。许多伤员的冻伤相当严重。有个伤员,枪伤很快治愈了,但他失去了双脚,因为在人们找到他之前,他一直没有知觉,双脚已经冻坏了。

红十字医院的良好影响不仅表现在治疗伤员和抢救生命方面。所有接触红十字医院的人,都留下一个难以磨灭的印象。直接的基督教宣传很少,但可以明显地看到那些逐渐康复的伤员自愿参加在中国教堂举行的礼拜仪式。数月之后,他们中的一些人接受了洗礼,其中的一位已经成为邻省教会中一位著名的基督徒。另外,至少数百人带走了一些基督教知识,数百人以更友好和感激的态度看待原来他们所讨厌和轻视的外国人。

中国官员公开承认红十字会,并表示随时为红十字会的工作提供帮助。因为司督阁希望更多的学生到牛庄港(就是现在的营口)来,但在路上没有军队的保护,那是不可能成行的。因此,2月,依照司督阁的请求,牛庄港的主要官员拍电报给奉天的盛京将军和他的助手魏先生。马车、路费、卫队都由将军提供。不幸的是,走到半路,牛庄港就陷落了,被日本人占领,他们只好返回奉天。

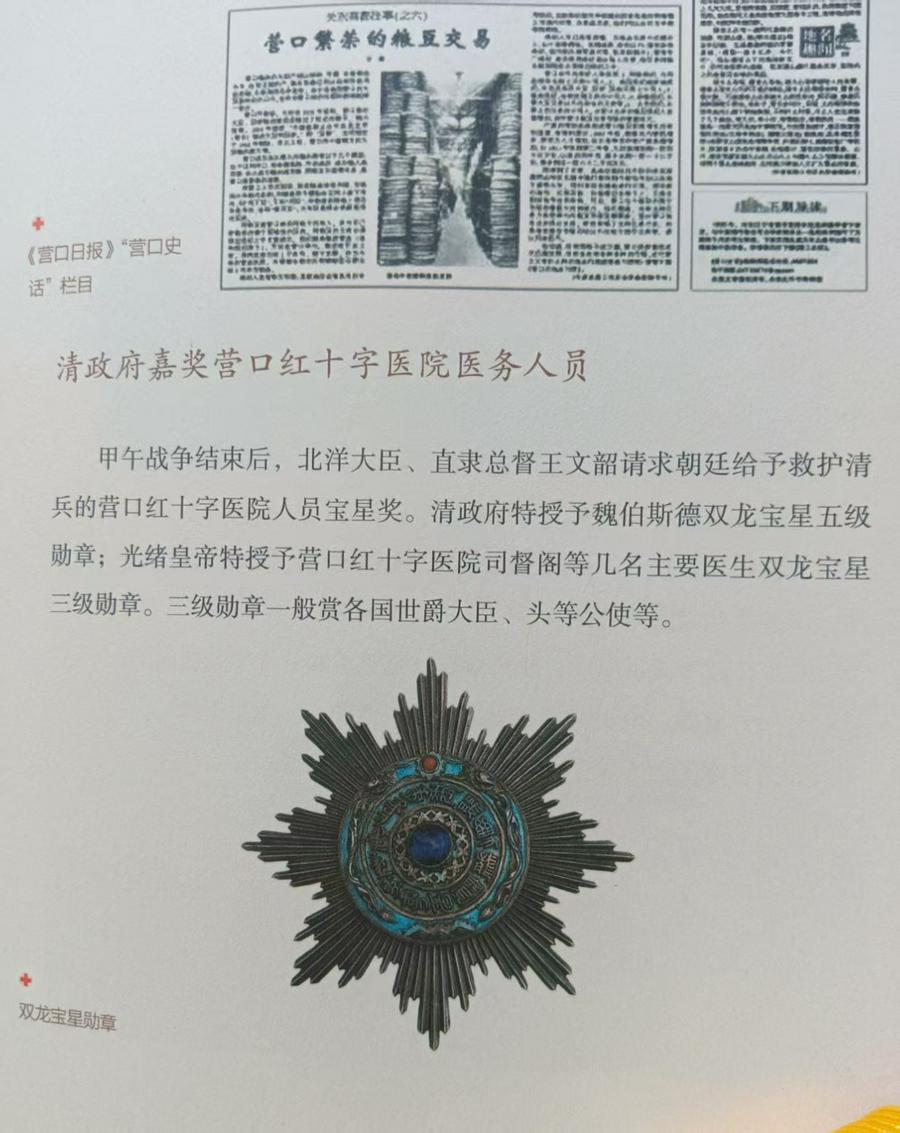

清政府嘉奖营口红十字医院医务人员。甲午战争结束后,北洋大臣、直隶总督王文韶请求朝廷给予救护清兵的营口红十字医院人员宝星奖。清政府特授予魏伯斯德双龙宝星五级勋章;光绪皇帝特授予营口红十字医院司督阁等几名主要医生双龙宝星三级勋章。三级勋章一般赏各国世爵大臣、头等公使等。(辽宁省红十字会编著:《红十字会运动在辽宁》)

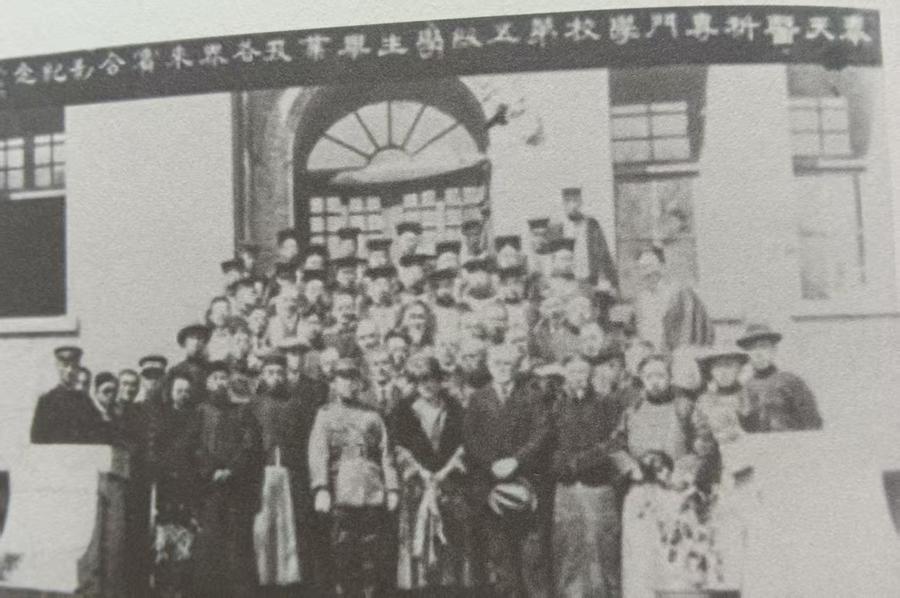

第一次世界大战结束以后,司督阁的身体每况愈下。1922年,盛京医学院的工作已经走上正轨,在其健康无法恢复的情况下,他返回了爱丁堡。他28岁来到异国他乡,68岁回到自己的祖国,真可谓“少小离家老大回,乡音未改鬓毛衰”。但是,中国政府和社会各界并没有忘记他的贡献,在其回国之前,民国政府特授予他嘉禾勋章,这个勋章最早源于1912年袁世凯政府公布的《勋章令》,旨在表彰对国家有功勋或对社会事业有突出贡献的人士,在民国时期具有较高的社会荣誉价值;在司督阁回国之后,民国教育部和公众团体共同捐资,为他铸造半身青铜塑像,竖立在盛京医学院门前,以资永久的纪念。

司督阁虽然回到了苏格兰,但他的心仍眷恋着沈阳,牵挂着盛京医学院的发展。为盛京医学院前往苏格兰留学的学生、为盛京医学院获得更多的捐款,他不顾年老体弱,仍然四处游说奔波。1936年,司督阁(杜格尔德·克里斯蒂)医生在苏格兰病逝,终年81岁。

总结来说,司督阁的主要贡献在于:

医疗奠基:在东北开创并发展了现代西医诊疗体系,建立了核心医疗机构(盛京施医院)。

教育先驱:创办了东北第一所高水平的西医学院(奉天医科大学),为中国本土培养了大批现代医学人才,其影响深远持久。

慈善服务:长期致力于为贫苦民众提供医疗服务,践行爱人如己的人道主义。

知识传播:引入现代医学技术、知识和公共卫生理念,促进了中西方医学交流。

以医传教:利用他和他的同事们的精湛医术,布道、传福音,彰显基督的爱。

在辽宁,后人没有忘记司督阁,对于他的纪念形式在不同地区均有存在。国家级的“中国红十字运动发源地纪念馆” 通过实物、图片和文字详细展示了司督阁在1894年中日甲午战争期间创建中国第一所红十字战地医院的事迹,包括战地医院场景复原、司督阁救护清军伤兵的史料,以及上海万国红十字会支援营口的档案,凸显其“中国红十字运动发源地”的历史地位。

沈阳市档案馆以沈阳医疗史迹为核心,2016年设立“司督阁档案资料专题数据库”,并召开“司督阁与沈阳”研讨会,汇集学者研讨其医疗、教育及人道主义贡献。2015年公开展出司督阁1884年拍摄的沈阳城墙东北角楼人工着色照片(现存最早沈阳影像),并播放其临终前对中国人民的祝福录音,通过档案研究、文物保护、医院传承、公共展览四维联动,形成覆盖全省的纪念体系。其“医疗传教”理念与人道精神至今仍是辽宁医学文化的重要组成部分;中国医科大学附属盛京医院(司督阁创办的盛京施医院继承者)保留其历史档案,包括录音、勋章等,并在院史馆陈列其事迹。重要院庆活动(如120周年)均回顾司督阁的奠基性贡献,延续“乃役于人”的服务精神。

盛京施医院旧址(沈阳小河沿),原址现为辽宁省肿瘤医院,院内保留两栋英式老建筑,其中奉天医科大学图书馆(6号楼) 与教工宿舍(7号楼),2008年被列为沈阳市文物保护单位,在旧址树立说明牌,标注司督阁创建东北首家西医诊所(1883年)及奉天医科大学(1912年)的历史。

作为一位基督教传教士、一位医学界的医生,司督阁被誉为“东北西医之父”和“东北现代医学教育之父”,他的名字与中国东北地区现代医疗和医学教育的起源紧密相连,其贡献对当地乃至中国医疗卫生事业的发展产生了不可磨灭的深远影响。

(本文作者为福音时报特约撰稿人,全文完。)