在抗战期间,有不少国际友人向中国伸出援手,与我们一同对抗日本军国主义。其中有些人甚至付出了宝贵生命,比如白求恩、柯棣华、库里申科、汉斯·希伯等等。除此之外,还有一些默默奉献者,韩德生就是其中一员。

韩德生(Dr. David G. Anderson)于1908年8月29日,出生在浙江台州一个英国宣教士家庭,父母都为在华医疗宣教士,韩是他们四个子女中最小的。年长时,他进入内地会在山东烟台的芝罘学校读书。毕业后回到英国深造。

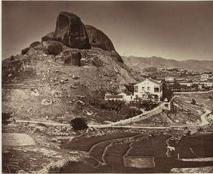

1933年,韩德生与未婚妻盖尔加入内地会,于1934年初离开英国,3月中旬到达上海。在此中文学习后,韩德生被教会派遣到山西省长治鸿恩医院工作。盖尔则被派往长治以北的襄垣工作。两人结婚后一起在长治鸿恩医院从事医疗宣教工作。

1935年,韩医生主持流动医院,他到附近城镇医病传道。特别在大型庙会之时,他与同工倪忠道(女医疗宣教士)等人更是把流动医院带到百姓当中,一面医病,一面举行帐幕布道会。1936年9月底,窦润生医生回美国进修,韩德生遂成为院长。

1937年7月7日,抗日战争爆发,9月日寇进犯山西,太原会战爆发。虽然中国军队顽强阻击,但仍挡不住日寇的攻势,11月8日太原失守,接着太谷、平遥等地相继沦陷。当时,由红军改编的八路军与日寇在山西作战。

鸿恩医院就担负起了救治伤员的重责。韩德生与同工夜以继日地抢救八路军伤员。在药品、医疗器材奇缺的情况下,他们以基督的爱心,倾尽全力救护他们。

亲赴前线战地医院的女护士芮美恩回忆道:“这里有上千的伤兵急需护理。但只有一位中国军医,因此韩医生常来协助动手术。可是各类仪器用品奇缺,尤其是衣服和纱布没经消毒,不少内脏手术暂时做不成,只能做手、臂、腿等开刀和拔子弹头的手术。许多伤兵躺在地上,只有简单的被褥,如果天气继续冷下去,真不知如何是好……”

“今天我们和红十字会两位男工作人员照料35位伤势较重的病人。但到了下午,我们却调往另有75位伤兵的病房,他们全躺在两排长炕上。当时我要护理一位有严重坏疽症的伤兵,他的手臂已成黑色。我每天靠主赐力量来应付这些难题,有时跪在地上护理他们,弄得腰快要断了。求主给我够用的恩典,更多的救护他们!”

当时,日本尚未向英美等国宣战,而鸿恩医院作为英国宣教士开办的医院,有幸避免了日寇骚扰。因而很多伤员、病患都来到医院救治,避难。1938年,医院人满为患,病房不够,许多患者只得在户外接受治疗。

为了收治更多病患,韩德生与同工在潞城增设了一所医院,由韩医生负责兼顾。根据医院记录,当时两所医院除了五千个门诊病人外,还有住院伤病员的五百多人。面对如此繁重的工作,韩医生不辞辛苦,全力以赴救治患者,让不少人转危为安。

1939年6月21日,韩医生在为一位病人做完手术后,受到伤寒病毒感染,医治无效而安息主怀,献出了31岁年轻生命。他遗下年轻的妻子,四岁半的长女和未满周岁的幼女。韩德生为抗战出力,将自己的生命留在了中国。

注:本文为特约/自由撰稿人文章,作者系厦门一名基督徒,文中观点代表作者立场,供读者参考,福音时报保持中立。欢迎各位读者留言评论交流!