有些书里的人物,读过便如过眼烟云;另一些,则会像一根刺,冷不丁让人感到不安。巴金先生笔下的田惠世,就是这样一根刺。

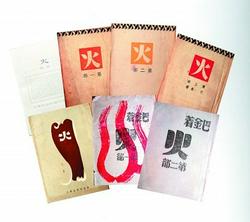

巴金小说《火》三部曲的终章,副标题就叫《田惠世》,创作于抗日战争最艰难的1943到1945年间,此时作者身处在重庆和贵阳。和前两部聚焦于战火纷飞的前线不同,这一部的故事被搬到了当时的大后方昆明。那是一个远离前线炮火,却同样被战争的阴影、通货膨胀、社会腐败和精神萎靡所笼罩的地方。田惠世,这位年过半百、经营着名叫《新光》文化刊物的基督徒知识分子,便生活在这片压抑的空气里。

作者巴金并非基督徒,却以惊人的诚实,深入到了一位信徒的思想纠结之中。田惠世的挣扎,他那些在深夜里向上帝发出的却得不到回答的祈祷,都逼着基督徒们去想一个问题:当你用全部生命信奉的真理,被你眼前的世界冲击得体无完肤时,该怎么办?

故事开篇时,田惠世的信仰纯粹,甚至称得上美好。他早年当编辑时,见过了太多社会不公,最终选择以基督耶稣的宽容作为回应。他笃信基督的博爱与非暴力理念,真心相信爱和宽恕能化解一切仇恨。他爱国,方式是通过他主办的刊物去传播思想,通过祈祷去向上帝呼求和平。这并无不妥,甚至很高尚。在和平年代,他或许会是一位受人尊敬的温和的改良者,一个在书斋中沉思的“理想主义者”。

但战争来了,不由分说地将田惠世从他的书斋里拽了出来,扔进了现实的泥潭。日本侵略者的暴行,让他内心里那股朴素的民族仇恨,与他所持守的“爱你的敌人”的教导,发生了剧烈的冲突。他开始失眠,内心满了撕裂感。他跪在上帝面前,反复追问那个我们至今仍在问的问题:“上帝为何允许这样的屠杀?爱,能否真正感化侵略者?”这不再是神学课堂上的辩论,这是一个具体的人,在具体的苦难面前,对他信仰根基的真实叩问。

很快,他发现,不仅外部的敌人让他无法理解,内部的现实也同样让他窒息。他想刊登一篇揭露日军暴行的稿件,却被国民党当局的审查制度无情禁止。这是他第一次感到,自己所信奉的“善”,在一个不讲道理的世界里,是多么的无力。他理想中的那个公义的、慈爱的上帝,与现实中这个充满屠杀和不公的世界之间,隔着一道深不见底的鸿沟。在苦闷中,他甚至开始研读无政府主义的书籍,这足以说明他已经走到了思想的悬崖边缘。

就在这个时候,一位叫冯文淑的年轻女性,从大别山前线回到了昆明。她像一阵凌厉的风,吹进了田惠世那间密不透风的书房。她带来了前线游击队英勇杀敌的故事,也带来了普通民众在炮火中觉醒的现实。她是田惠世内心冲突的“具象化”,一个行动的他者。

两人的对话,是整本书里令人印象最深的部分,几乎就是田惠世内心两种声音的直接对话,激烈而无法回避。

田惠世对冯文淑所描述的那些充满血与火的行动感到不解,他固守着自己的理念,说:“火不是用来燃烧敌人的,而是上帝的爱之光。”他说的是一种圣洁的、超越的、“理想化”的火。

冯文淑的回答,则像一颗子弹,直接击穿了他的逻辑,带着前线的硝烟和泥土的气息:“祈祷无法阻挡子弹,只有行动才能点亮道路。”

田惠世的善,干净,带着书本气。冯文淑的“理”,则带着血与火的气息。她的逻辑很简单:当你的同胞正在被屠杀时,你不能只是站在一旁祈祷他们的灵魂能上天堂。这种来自前线的质问,让田惠世看到了后方民众的苦难,也让他更深地感受到了自己的无力。

这之后,一连串的事件像重锤一样,一锤一锤地砸向田惠世,直到把他原有的世界砸碎。

先是日本飞机的一次轰炸,炸死了他的邻居一家,孩子撕心裂肺的哭声让他夜不能寐。战争的残酷,第一次如此真切地呈现在他眼前。他开始痛苦地怀疑一切。

接着,他的一位大学教授朋友,仅仅因为发表了抗日言论,就被国民党当局逮捕入狱。田惠世为了救他,四处奔走,却只见官僚的索贿和贪污横行。他这才看清,他要对抗的不仅是外部的敌人,还有一个从内部开始腐烂的肌体。这种发现,对于一个单纯的爱国者来说,是加倍的绝望。

在这片绝望中,冯文淑给他讲了另一个女人的故事——米素贞。她是一个上海的知识女性,亲人惨遭日军杀害后,她做出了一个最惨烈的决定:潜回上海,去刺杀一个外号叫“杀人魔王”的汉奸。书中描述了她充满戏剧性的行动:化装潜入租界,联络地下组织。但计划最终还是败露了,她被捕遇难。米素贞有句话,刻在了田惠世的心里:“仇恨如火,烧尽伪装,我愿化作灰烬照亮黑暗”。

米素贞的出现,像一个幽灵,拷问着田惠世。她的选择是“错”的吗?从基督耶稣的教导来看,是的,她被仇恨驱动选择了暴力。相比之下,田惠世那些符合教义却不被理解的祈祷,又算什么?小说中,田惠世开始痛苦地反思:“如果上帝的爱是万能的,为何英雄如她仍需以血祭奠?”

这超出了人的有限性,是一个无解的问题。但所有这些思考、打击和外部故事的冲击,最终都汇集到了他自己身上。当国民党特务搜查他的杂志社,并将他本人也短暂拘留时,那根压垮骆驼的最后一根稻草,终于落了下来。不公义,不再是他人的遭遇,而成了他自己的切肤之痛。

从监狱出来后,田惠世变了。他没有发表长篇大论,只是做出了一个决定,一个行动。他公开宣布:“我要用行动加入抗战的洪流。” 他不再只是一个祈祷者,他成了一个战士。融合了基督教的博爱与抗日行动的刚烈,他开始相信,“火是毁灭的,也是新生的,我们要在火中铸就不屈”。他的转变甚至影响了身边的人,比如那个起初消极避世的青年知识分子李明,后来也受他影响加入了抗日团体。他那忧心忡忡的妻子,则从家庭的视角,反衬出这场个人转变背后沉重的代价。

读完他的故事,我们会想,田惠世最后算是“成功”了吗?他的信仰算是“得胜”了吗?不知道。只有上帝知道。

巴金先生没有给他一个光明的尾巴。他只是在结尾处告诉我们,田惠世还在昆明,还在困难重重地办着他的刊物,坚信文字如火,能点燃人心。

他并没有找到所有问题的答案。那个关于“上帝为何允许屠杀发生”的问题,那个关于“爱与仇恨”的矛盾,依然会伴随他一生。他所谓的“重生”,并不是又找到了一个一劳永逸的真理,而是接受了世界的破碎,并决定带着这种破碎,去行动,去燃烧。

这部小说,没有提供任何廉价的安慰。尽管巴金自己随着思想的成熟,视之为“失败之作”,却诚实地向我们展现了一个人,一个有信仰的人,在炼狱般的现实中,信仰是如何被冲击,又是如何以一种坚硬、粗糙却更眼目可见的方式站立起来。

信仰,或许不是在风平浪静中保持优雅的姿态,而是在惊涛骇浪中依然选择站起来,继续走下去。那未完成的祈祷,那在行动中延续的、对公义与良善的追寻,本身或许就是某种答案。

注:本文为特约/自由撰稿人文章,作者系浙江一名基督徒。文中观点代表作者立场,供读者参考,福音时报保持中立。欢迎各位读者留言评论交流!