一个中国现代历史至暗的时刻:1937年12月13日。在这个日子,中华民国当时的首都南京城被侵华日军攻破,接着就是连续数周的“南京大屠杀”,黑暗笼罩,血腥残暴、惨绝人寰、人间地狱。这也是世界文明史的一个至暗时刻,遍布绝望,毫无希望,拷问着历史,拷问着人类。

在这样人间地狱般的历史时刻,仍然有拯救者与见证者——一批包括贝德士在内的国际传教士在文明与秩序崩溃之时,在最黑暗与危难之际,挺身而出,组建了南京国际安全区和难民营,并在南京大屠杀中献身般地守护20多万南京难民。

在最黑暗中、最危难中犹存的拯救,让我们走出了对历史的绝望。我们应该永远感恩这样的拯救,永远怀念这些曾经拯救中国难民于危难的传教士们。

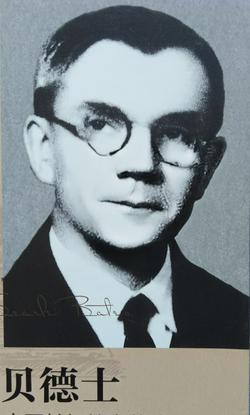

贝德士(Miner Searle Bates)是一位美国传教士和历史学家,他于1897年出生于美国俄亥俄州纽瓦克的一个牧师家庭。他的父亲是一位学者型的新教牧师,曾担任哈莱姆学院院长。贝德士在1916年毕业于哈莱姆学院,获得历史学学士学位,并于1917年获得罗德奖学金,赴英国牛津大学研修历史,1920年获得硕士学位。

在中国,知道贝德士的人不多,有的即使知道他,也是因为在抗日战争期间,贝德士活跃于南京沦陷区,担任南京安全区国际委员会的成员之一,并最终成为该委员会的最后一任主席。他积极参与救济难民和揭露日军暴行的工作,保护了数十万中国难民。贝德士还记录了大量日军暴行的证据,并在东京远东国际军事法庭上作为证人出庭作证,详细描述了日军在南京犯下的暴行,包括强奸、抢劫和屠杀等。他的证词被法庭采纳,并写入判决书,成为判定日本战犯南京暴行罪责的重要证据。贝德士致力于研究和记录中国的历史和社会状况。他的著作《贝德士文献》保存了大量关于南京大屠杀的珍贵资料,现藏于耶鲁大学神学院图书馆。这些文献为后世研究南京大屠杀提供了重要的历史依据。

在最近几年里,贝德士博士,又复被人们想起并且广泛宣传。但是大多数人关心的只是他在南京沦陷期间,曾经组建南京安全区国际委员会,对数十万难民进行人道主义救援,却忽视了他还有更为重要的贡献。其实,贝德士的贡献不仅限于抗日战争期间在中国的救济工作,更重要的是他是一位基督新教的传教士,也是一位基督徒的多产作家。

贝德士于1920年受美国基督会派遣来到中国南京,在金陵大学任教,直至1950年离开大陆。他在金陵大学历史系担任教授,并长期担任历史系主任。除了在金陵大学的教学工作外,贝德士还在金陵女子大学、中央大学、中央政治学校和金陵神学院兼任课程,并参与金陵大学中国文化研究所的创建工作。

他有着为福音贡献与更为丰满的人生。正如他的老朋友麦克威尔·威廉斯在整理其堆积如山的《基督徒奋进在中国社会》手稿后的深沉唱叹:“可惜的是,在我们眼前的这些手稿中,当时的历史创造者之一,很少谈及那些足以显示他领袖风格的事情。这里要补充说明的是,贝德士本人及其工作构建了可供研究和写作的有益领域:(1)在南京的贝德士;(2)协和神学院的贝德士,在纽约和世界提供的会议厅中的贝德士;(3)作为无数研究中国的博士候选人或其他作者顾问的贝德士;(4)贝德士及其巨著——《基督徒奋进在中国社会》的资料准备与写作。”

贝德士前20年主要是在美国与英国读书;从1920年到1950年,在金陵大学工作30年;1950年,回到美国在纽约协和神学院工作15年;1965年退休后,继续坚持编撰中国基督史巨著,仍有13年之久。他的著作对于中国基督新教来说是不可多得的宝贵历史资料。

总其一生来看,贝德士在中国30年之久,在南京难民救援工作前后只有3年多时间,虽然冒险犯难、艰难卓绝、厥功至伟,但是毕竟是人生旅程中短暂的一个段落,而且作为一位传教士他自己也认为是理所应当的事,从未看作什么丰功伟绩。他所最为看重的,倒是基督徒在中国社会奋进的事业的整体以及对这个整体的如实研究与记述阐释。

在这里,我们中国基督教界应该不要忘记贝德士个人的潜心撰著——《基督徒奋进在中国社会(1900—1950)》,他不仅为此付出了心血,而且热情提供必要资助(如助手薪酬),并且共同倡导推动在华美国传教士私人文档的征集与收藏。这一巨大工程被命名为“中国文献收藏”(China Records Project, Miscellaneous Personal Papers Collection),现已全部保存在耶鲁大学神学院图书馆特藏室,为我们研究中国基督教新教的历史,包括“三自”,提供了极大方便。我们现在可以阅读到上海社会科学出版社2017年11月出版的部分中文选译。

贝德士在协和神学院任教15年,1965年正式退休,但学院仍然为他提供一间办公室,此后13年的主要精力投入上述巨著的编写,直至1978年病逝。

在中国的30年是贝德士成家立业的峥嵘岁月,他把一生的青壮年华都奉献给金陵大学。1947年,贝德士正好50岁,在欢度寿庆一周以后,他给在美国的两个儿子写信回顾既往的人生:“我逐渐认识到,如果从我来华获得第一个稳定职业(1920年,23岁)算起,到可能退休之时(1965年,68岁),五分之三的岁月已经消逝了;如果从大学本科毕业(1916年,19岁)算起,则度过的年华所占比重还要略大一些。因此,现在是我应该潜心工作(getting down to business)的时候了!虽然我不能改变持续寻求新知的道路,返回到往昔的兴趣,但我应该更为彻底坚决地执著于去做或将要去做我所已知的工作。

贝德士回美国以后的28年,工作与生活仍然丰富多彩,正如前述威廉斯统称之为“协和神学院的贝德士”,除自身的教学与研究外,还必须关注他在美国纽约神学院以外的两方面活动。可以这样理解,贝德士在离开中国以后,以纽约为驻地,把自己的学术活动与社会活动延展到一个更为广阔的世界。但他仍然一如既往,但问耕耘,不计收获,严于律己,乐于助人,为中国基督教史研究与促进世界和平鞠躬尽瘁,死而后已。

贝德士是一位不知疲倦的学者,他的文献排列55英尺长,等于16.7640米!他的文献分为以下八类:

I.通信

Ⅱ.中国札记与资料

Ⅲ.《基督徒奋进在中国社会》书稿

IV.中国杰出基督徒文献

V.其他札记与收集的资料

VI.个人著作

VII.教学资料

Ⅷ.私人要件与纪念品

这里我们侧重简单介绍与中国有关的部分。

第二部分 中国札记与资料

该部分分为八类:

A. 以大纲号(贝德士自己设计的大纲)整理的资料。

B.以专著、散文、论文的作者或编者分类整理的资料。作者和编者的列表后面是节选的标题列表。此外,该部分第一个文件夹里有一份完整的标题列表。

C. 期刊论文以作者分类整理。

D.来自期刊的札记、复印件与摘要,以期刊标题的字母顺序和每个标题的年代顺序分类整理。

E.以“3X5”卡片或纸张制作的琐记和参考文献。

F.以其它规格卡片或纸张制作的琐记和参考文献。

G.涉及组织、会议与主题的混合格式的札记和原始资料。

H.中文原始资料。

第三部分 《基督徒奋进在中国社会》草稿

该部分第一个文件夹所含资料有助于理解和评估后续书稿。它包括贝德士对于截至1971年时自己已完成事情的叙述,所推荐的介绍性资料以及自己的写作大纲,朋友兼同事麦维尔·O.威廉姆斯(M.O.William)为整理贝德士手稿做了大量工作。最后一个文件夹包含信件、备忘录、对贝德士手稿的评论性报道以及给予学者或非专业人士的资料利用建议。

草稿根据贝德士拟定的写作大纲分类。有主题类、a类和β类,每一类代表不同的准备阶段。贝德士逝世时已为整个书稿完成a类草稿并作了修订。

贝德士中国基督教史著述选译中1A和LB部分(1-9)准备了简要的β类草稿。对于包含各个时间段的核心部分A和B类,编者尽可能优先列出主题类草稿。由于第一个时间段的主题类草稿有点重复和模糊,因此以标题或主题的字母顺序列表,而非大纲号。草稿上标有合适的大纲号,这从标题可以推断出来。第二个时间段的主题类草稿依据大纲号以标题列表。

第四部分

中国杰出基督徒文献

该部分分为四类:

A.名单;

B.以体例分类的札记;

C.由他人提供并以字母顺序分类的资料;

D.以字母顺序分类的传记概述。

第二阶段的名单与人名是贝德士编纂的中国基督徒最完整的信息。他人提的资料包括带注解的第二阶段的名单、评论信以及哥伦比亚大学早期关于近代中国国人与政体的研究资料。中国基督徒的传记概述完成程度不同。

多年来,贝德士都在为撰写《基督徒奋进在中国社会(1890—1950年)》一书作准备。他力求正确地书写这段历史,因此,需要尽可能广泛地查阅涉及该时期的中外文献资料。遗憾的是,直到1978年贝德士去世,这部巨著的写作计划并未完成。尽管如此,贝德士留下了大量的工作手稿和资料,这些资料对于研究20世纪前半期的中国基督教史仍具有重要价值,基督教史学专家认为,没有人能跳过查阅贝德士所收集和撰写的资料就尝试书写这段历史。

贝德士的伟大信念是:对于此处所描述的所有人性的弱点,上帝可以利用这些努力来建立中国基督教社区,这或许也是他这项工作最重要的出发点。

我永远记住他在南京沦陷期间的悲怆呼唤:“给世界以和平,给人类以慈悲。”(章开沅:《贝斯德中国基督教史著述选译》)

附:贝德士年表

1897年5月28日,生于美国俄亥俄州的纽瓦克(Newark).

1916年,大学本科毕业于海勒姆大学(Hiram College),其父迈纳·李·贝茨(Miner LeeBates)1908—1930年担任该校校长。

1916—1917年,以罗德学者(Rhodes)身份赴牛津大学留学。

1917—1918年,作为国际基督教青年会干事,在印度和美索不达米亚地区工作。

1919—1920年,获牛津大学荣誉研究院近代史学士学位;随后,又增修政治学与通史课程,获得硕士学位。

1920年7月,美国基督会差会(United Christian Missionary Society)授予传教士资格。

1920—1950年,金陵大学历史学教授。

1923年,与丽莉亚·罗宾斯(Lilliath Robbins)结婚,两个孩子Morton和Robert分别出生于1926年和1928年。

1934—1935年,哈佛大学洛克菲勒基金会学者。

1935年,获耶鲁大学博士学位。

1936—1941年,作为基督教教会代表七次访问日本。

1937—1941年,金陵大学西迁成都时,仍然留守南京,负责保管校产、维系学校活动。南京安全区国际委员会组织者之一,南京国际救济委员会骨干与主席。

1950-1965年,纽约协和神学院宣教学教授。

1978年,逝世。

(本文作者为福音时报特约撰稿人)