4月7到9日,初夏的千岛湖碧波荡漾,来自台州市椒江区各教会的神学生们在此开启了一场特殊的思想之旅。当《历史的进程——中国基督教的本色化》书页在青山环抱间轻轻翻动时,跨越百年的中西文明对话仿佛穿透纸背,投射在这群年轻的面庞上。

一、百年求索:一本著作照亮精神图谱

段琦教授笔下的文字如同精密的历史经纬线,将1807年马礼逊登陆广州至当代教会发展的轨迹悉心编织。书中呈现的不仅是冰冷的时间节点,更是无数先辈在时代浪潮中艰难求索的心灵史诗。当年轻的神学生们驻足于"自立运动""三自革新"等章节时,那些曾在教科书里模糊的名字突然鲜活起来:吴雷川将基督教义与中国传统文化熔铸出新境界,赵紫宸在战火纷飞中构建本土神学体系,丁光训开创的"爱的神学"至今仍在激荡回响。

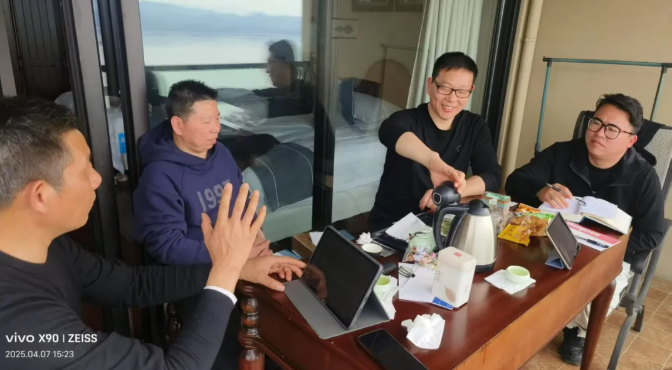

在小组研讨环节,来自倪李张堂负责人盛牧师的研讨分享道:"作为历史上第一位中国籍牧师,梁发因缘际会,站在了一个特殊的历史关口,成为那个时代中西交流的中介,也是当时中国最早睁眼看世界的人之一。尽管相信基督教是他个人特殊生活经历导致的宗教选择,但中国人的家国情怀在他的身上依旧清晰可见。梁发牧师所作的《劝世良言》传至今日,受益匪浅。区基督教三自爱国会主席石长老说:“杨荫浏(1899-1984)音乐学家,从小学习民族音乐和西方音乐,编创《普天颂赞》《灵修歌》的词作者,杨荫浏竟是中国现代音乐学的奠基人。"这种发现带来的震撼,让原本抽象的理论变得可触可感。”

二、山水之间的思想碰撞

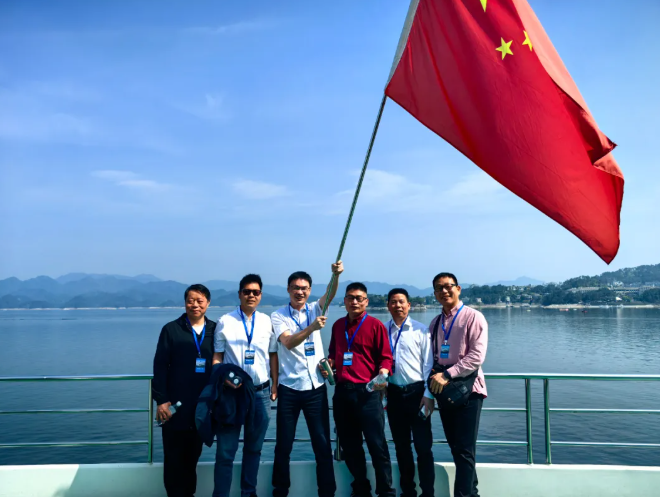

千岛湖的晨雾中,读书会从传统的围坐讨论延伸到湖畔漫步。当讨论到"基督教中国化"的内涵时,有人指着远处若隐若现的岛屿比喻:"就像这些星罗棋布的山峰,每个时代的基督徒都在用自己的方式诠释信仰。"这种具象化的表达引发强烈共鸣。

在关于"道成肉身与中国本色化"的辩论中,大家提到知行合一理念阐释信仰实践:"坚持纯正信仰,扎根中华土壤,抵御境外势力渗透,严防异端邪说,而是要让福音真正在中国的土壤生根。"这种跨文化的思维碰撞,让经典教义焕发出新的生命力。

三、知行合一的新时代答卷

活动尾声时,主办方特别设置了"本色化实践方案"工作坊。青年同工们提出的"弘扬基督博爱精神""参与社区服务人群"等创意,展现出教会同工一代的担当。正如孔牧师所言:"我们不仅要读懂前人的书,更要续写属于这个时代的新篇章。

大家谈到,我们深知,单向的知识输入常常会导致思维的单一和局限,而多元的观点交流可以帮助我们在不断的质疑、反思中,真正形成独立的学术见解。“聪明人的心得知识;智慧人的耳求知识。

可见,这样的阅读过程远比简单地阅读教科书要深入,通过小组讨论和汇报总结,让每个同工都能看到不同角度的思考,进一步提高理解的广度和深度。

夜幕降临时分,读书会在《我要向山举目》的旋律中落下帷幕。但这场思想启蒙的涟漪正在扩散,当年轻的牧者带着对历史的深刻认知走向基层教会,他们将成为连接过去与未来的重要桥梁。这或许正是段琦先生撰写此书的深意——让历史的灯火照亮当下,让传统的智慧启迪未来。