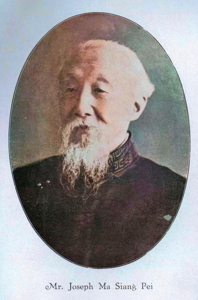

我们该如何理解这样一位老人?他活了一个世纪,历尽晚清与民国的动荡,创办了复旦、震旦这样的名校,却在暮年对自己的一生,作出如此残酷的判词:“我是一只狗,只会叫,叫了一百年,还没有把中国叫醒。”

这或许是走近马相伯(1840~1939)一条诚实的路径。任何“爱国领袖”“教育宗师”“虔诚基督徒”的宏大标签,在这句浸透了悲怆与自我否定的临终遗言前,都显得轻飘。这话迫使我们去触碰一个在百年求索后,几乎被无力与孤独感淹没的真实的心灵。他在抗战末期那段岁月,并非高亢的英雄赞歌,更像一声在漫长黄昏中,因不被听见而愈发嘶哑的呐喊。正如他去世后,其弟子于右任敬挽所云:“光荣归上帝,生死护中华”。

1931年,“九一八”炮声传来,马相伯已91岁高龄。于一个看惯了国难与闹剧的老人,这本不新鲜。但他接下来的反应,却如火山喷发般激烈。他连续发文、受访,将最尖锐的批评同时指向日本侵略者和国民党当局。他斥责日本“欲亡我国,实则将灭我种”,也痛心于当局“不抵抗”政策是“开门揖盗”。

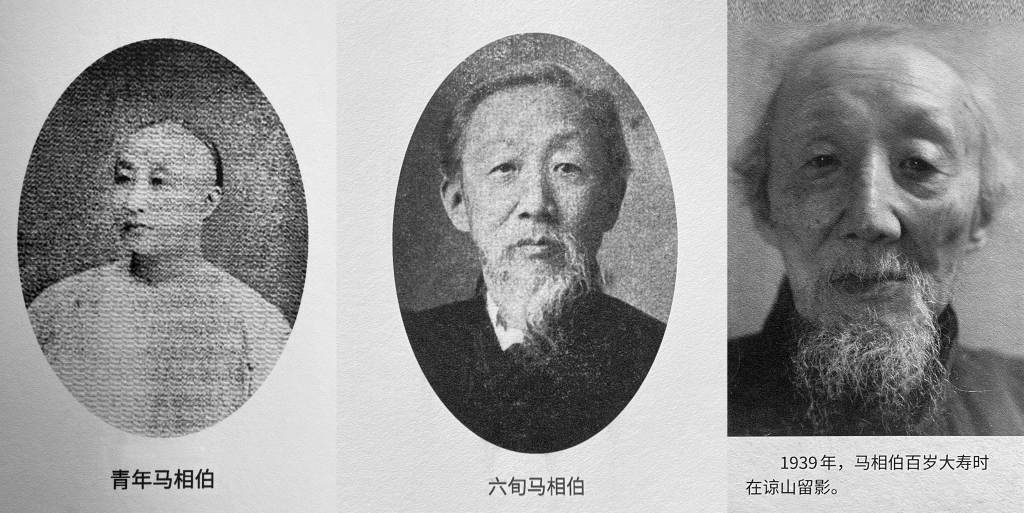

这份愤怒,并非简单的爱国应激。其背后,是他一生与权威,无论是教会的还是世俗的,进行复杂“商谈”乃至抗争的延续。青年时,他为坚持“学问要为中国用”,毅然脱离塑造他的耶稣会;中年创办震旦学院(1903年创办,1952年拆分入上海第二医学院、复旦大学、华东政法学院、华东师范大学等);又因捍卫学术独立与教会决裂,带领一众学生出走,另立复旦公学(今复旦大学)。他似乎毕生都在寻找精神家园,却屡屡发现,任何有形的组织与权威,都可能成为那份爱的桎梏。

当国难当头,他又选择了那条熟悉的、孤独的道路。他提出“立息内争,共御外侮”,在当时“攘外必先安内”的国策下,是一种公开的异见。他所强调的“救国本吾人天责”,其分量远超一般的公民责任。这“天责”,或许是在一个“君王负我,教会亦未必能倚靠”的处境下,一个心灵越过所有中间环节,直接向他所理解的至高者和历史本身负责的显得有几分悲壮的选择。这份抉择,使他成为一个不被任何阵营收编的“畸人”,也给了他无畏的批判勇气。

在巨大的失望下,这位一生与宏大理念打交道的智识精英,在生命最后阶段,转向了一种近乎“笨拙”的、事必躬亲的“行动主义”。这背后似乎隐藏着一种深刻转变:当理论与言辞显得苍白时,他选择回到具体、能触摸的行动中,去寻找意义。

他拿起了毛笔,这最能代表中国文人特征的工具。很难想象,一位90多岁的老人,不分昼夜地书写对联与“寿”字,将所得10万元巨款悉数捐给前线的东北抗日义勇军。这其中,有种令人心碎的执着,仿佛要将一生学养与心力,都凝聚于笔端,通过一张张纸,传递到那些在冰天雪地里挣扎的生命手中。他发起的“不忍人会”和“一人一日一铜元”运动,更是这种思想的体现。这不再是寄望于英明领袖或组织的救国模式,而是试图将救亡的责任,分解到最微小的单元,也就是每个普通的中国人身上。他以最平实的语言,描述义勇军“裹些柴草,把草根树皮充饥”的惨状,以此叩问每个同胞的良知。

这是一种自下而上的、关于“公民自救”的实践。这或许是他在历经百年沧桑后的一种“返璞归真”:不再相信宏大的政治口号,转而信奉最朴素的“人溺己溺,人饥己饥”的道理。当1932年“一·二八”淞沪抗战期间,他拒绝离开炮火威胁下的住所,决心以身殉国。这非一时的匹夫之勇,而是一个老人决定将自己最后的肉身,也作为一份具体的“祭品”,献给他深爱的土地。

马相伯终究是一位思想者。在他那些具体行动背后,始终萦绕着一个未竟的、关于现代中国的宏大构想。在《国难刍议》等论述中,他清晰地指出,中国之病,病在民权不张,病在一个与四万万民众相隔绝的权力结构。他为这个国家开出的药方,是召开由人民普选的“国民大会”,将战争与和平的权力交予人民公决。他梦想建立一个以宪政为骨架、以地方自治为血肉的现代国家,在这个国家里,每一个“天赋人权”的个体都能得到尊重和保障。

这套方案,显示了马相伯更渴望借由这场战争,完成中国的现代国家转型。然而,在那个信奉强人政治和英雄的时代,他的思想被视为不切实际的书生之见。他将这份呕心沥血的蓝图呈送给国难会议,却如泥牛入海,未激起任何实质性的浪花。可以想见一位百岁老人,怀抱他认为是唯一能拯救这个国家的方案,却被当权者轻蔑地置之一旁时的心情,该是怎样一种孤愤与无力?这是他个人的悲剧,也是那个时代最大的悲剧之一。

1937年,抗战全面爆发。马相伯被迫离开他生活了数十年的上海,开始了最后的颠沛流离。他辗转于南京、桂林,最后在赴昆明途中,病倒在越南谅山。在生命的最后旅程中,他肉体上承受着流亡之苦,精神上则被巨大的焦虑所啮噬。他时刻追问着身边人前线的消息,仿佛每一次捷报都能为他衰老的生命注入一丝能量。

在他百岁寿辰之际,全国各界为他遥祝,他却将所有寿礼悉数捐出,用于救护前线伤兵。这是一个“无我”之人,有着一颗已将个人生死荣辱置之度外的心。他似乎在用最后的行动,去实践耶稣的教导:“人若赚得全世界,赔上自己的生命,有什么益处呢?”他散尽了所有,只为这个他深爱着的、却又让他失望透顶的国家。

也正是在这样的背景下,我们才能稍微触碰到他说出“我是一只狗”时,内心的那片深不见底。可以说,这不是一句谦辞,这是一声在耗尽了所有希望与努力之后,从深处发出的哀鸣,是他对自己百年人生的悲剧性总结。

令人动容的是,他信仰的微光却显得愈发清晰。他紧接着又说:“这次的战争在物质上讲,我们决敌不过日本,幸赖我们有正义公理……最后胜利,你们是一定看得见的。”

当所有的现实经验指向失败时,他依然选择相信那个眼不能见的“公理”。这份信念,源于他信仰的最深处,那份对上帝终将掌管历史、公义必将伸张的终极盼望。他的信仰,没有赐予他一条通往成功的坦途,没有豁免他作为中国人的痛苦,甚至没有阻止他陷入深沉的自我怀疑。但这份信仰,最终给了他在一切都看似失去时,依然能够相信未来的能力。

马相伯先生最终没有亲眼看到那场胜利。他像摩西一样,带领着众人向着应许之地前行,却最终倒在了旷野之中,只能远远地眺望。他的一生,充满了“未竟”的遗憾。他的呐喊,在当时的大多数人听来,或许真的只是“犬吠”。

然而,这声“犬吠”,却因其蕴含的痛苦、智慧与不屈信念,穿透了历史的尘埃。

参考资料:

1、许海峰,《“天气好,读书要紧”:从震旦到复旦的马相伯》,“澎湃新闻∙快看”,2025年5月26日;

2、张若谷,《苦斗了一百年的马相伯先生》,《马相伯先生年谱》,商务印书馆1939年版;

3、蒋国清,《国家之光民族魂家乡之傲精神存》,《丹阳日报》,2020年4月8日。

注:本文为特约/自由撰稿人文章,作者系浙江一名基督徒。文中观点代表作者立场,供读者参考,福音时报保持中立。欢迎各位读者留言评论交流!