大概是十多年前了,我读到一本书,专门讲“圣经与汉字”,并且在网络论坛上也有不少人复制粘贴,跟帖表达欣喜和赞同者众。给人印象最深的是几个“关键字”:

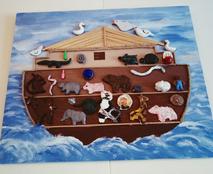

第一个是“船”。船,拆开来就是舟、八、口。挪亚一家,不多不少,正好八口人,都在方舟上。

再看“禁”字。禁,就是两棵“树”(林),下面是上帝的启“示”。这不就是上帝在伊甸园中,对那两棵树所下的禁令吗?

还有,“義”字。義,是“羊”在“我”之上。是羔羊遮盖了我!这不就是“因信称义”吗?这不就是福音吗?

作为基督徒,尤其是在一个有着深厚、古老、骄傲文明背景下的中国基督徒,常常活在一种隐秘的文化焦虑中。我们的信仰,其源头在中东;我们的圣经,其语言是希伯来文和希腊文。我们所宣讲的这位耶稣,在许多同胞看来,是一位“外来神”。那不可避免地,我们会受到那些不去探究、缺乏独立思考、人云亦云的人有意无意地“数典忘祖”的指责,也就不足为怪了。我们像一群生活在自己故土上的“文化异乡人”。

但“圣经与汉字”的联系,在顷刻之间,就治愈了这一切。

它递给我们一张“房契”,一张文化上的“出生证明”,让我们得以对那些怀疑的朋友宣告:看,我们不是异乡人,我们才是“原住民”。在我们最古老的文化血脉里,在那被刻在龟甲兽骨上的方块字里,福音的密码早已被奇妙地隐藏。我们只是“发现”了祖先最早的信仰。

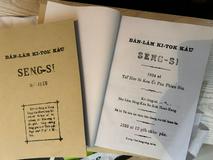

这种由康俊牧师与尼尔森女士在《创世记的发现》一书中所推广的理论,其吸引力是致命的。它提供了一套“无可辩驳”的护教工具,一个完美的情境化叙事,是如此简洁、有力,以至于我们几乎是主动悬置了理性,愿意相信它是真的。

然而,信仰的旅程中,最艰难的功课之一,就是分辨“我们想要的安慰”和“上帝所赐的真理”之间的区别。而后者,往往以一种更粗粝、更“冒犯”,也更诚实的方式临到。

我们都渴望在受造界中寻找造物主的指纹。但,必须发问:我们所“发现”的这幅图景,是上帝本就留在那里的,还是我们出于美好的愿望,而投射上去的“语源神话”(Etymological Mythology)?

一、地基的裂痕:试图看清那艘船

然而,当我们秉持对真理的敬畏,去审视圣经、历史与语言本身的证据时,这幅完美的图景便出现了裂痕。

裂痕一:站错了时间——以楷书解古文

第一个,也是最明显的问题,是“时代错置”。我们用来分析的汉字,无论是“船”、“禁”还是“义”,几乎都是现代通行的楷书字形。但楷书,是汉字在公元三世纪左右(魏晋时期)才逐渐定型的样式。

而汉字的源头,是远在公元前1250年左右的甲骨文。从甲骨文到金文,再到小篆、隶书,最后才到楷书,这中间有上千年的演变史。许多汉字部件的形态和功能,早已发生了翻天覆地的变化。

我们不能用一栋21世纪建筑的蓝图,去声称发现了汉朝民居的原始设计。同样,我们用一个公元后的字形,去“证实”一个被假定发生在数千年前的原始记忆,这在方法论上是颠倒的。严谨的词源学,必须从最早的字形开始。

“圣经与汉字”理论的某些拥护者,在分析“赶”字时,将其解释为“走+干”,以此联系亚当(冒犯者)被赶出伊甸园。但他们似乎忽略了,“赶”是一个20世纪才被创造出来的简化字,其繁体为“趕”。一个1950年代才被发明出来的字形,如何能包含4000年前的原始记忆?这种对历史的漠视,应引起我们的反思。

裂痕二:误读了“游戏规则”——以会意解形声

该理论最系统性的缺陷,是误读了汉字最根本的构字法:“六书”。

在我们的想象中,汉字似乎都是“看图说话”(象形或会意)。事实上,汉字中,真正像“禁”(两棵树下加个告示)这样的会意字是少数。占汉字总量超过80%的,是“形声字”。

形声字,顾名思义,就是一个部件负责表意(形旁),另一个部件负责表音(声旁)。

让我们回到那艘“船”上。这个理论告诉我们,“船”是“舟、八、口”。多么完美的图景!但主流的汉语古文字学界,从东汉的许慎,到18世纪的传教士马若瑟神父,再到今天的学者,都明确指出,这不是一个会意字,而是一个形声字。“舟”是形旁(意符),表明意思与船只相关。右边的“凡”,是声旁(音符),只提供读音。

为什么能如此确定?因为语言是一个系统。看另一个字:“帆”。同样与船相关,也同样用“凡”来标音。难道“帆”的意思是“一块布(巾)做的八口人”吗?显然不是。

“圣经与汉字”理论为了“证实”那个神学叙事,必须系统性地假定:所有汉字都是“会意字”,得把那个只负责发音的声旁(如“凡”),强行“读”出神学含义。

这就像有人对你说,英语单词“Forbidden”(禁止)里包含了上帝的秘密,因为“For-biden”听起来像“For-Biden”(为了拜登)。你会觉得这很荒谬,因为你懂英语的构词法。

同样,“船”字里没有“八口人”。“禁”字里也没有“两棵树”。中国第一部词源字典东汉许慎的《说文解字》,对“禁”的解释是:“禁,吉凶之忌也。从示,林声。”其意是“禁忌”,来自“示”(与祭祀神明相关);其音,来自“林”(声旁)。

该理论将一个声旁误读为意符,这是一个错误。这种错误在“婪”(被解为“女人”在“二木”前)、“躲”(被解为“身体”躲在“树”后)等字上被一再复制。

这不仅仅是一个学术细节的错误。这是对上帝所赐予人类的、那精妙语言系统(六书)的“游戏规则”的无知与公然漠视。

二、更深的渴求:当“我”遇见“羊”

如果说,“船”和“禁”的错误还只是外围,那么“義”(义)字的分析,则触及了我们信仰的核心。

该理论说,“義”是“羊”在“我”之上,是“羔羊”遮盖了“我”。这是何等震撼的福音图景!几乎就是《罗马书》的象形再现。

但当我们怀着这种激动,去查考古文字学时,所发现的,是一个更古老、也更令人深思的故事。这个故事,是关于“人试图自救”的。

首先,是“文化投射”。

我们把新约圣经中那个独一无二、具有终极救赎意义的“神的羔羊”,强行投射到了中国文化中那个普遍作为祭品和“吉祥”符号的“羊”之上。在古汉语中,“羊”与“祥”相通,“美”、“善”二字皆从羊。这是一个“好”东西,但不是那位“除去世人罪孽”的基督耶稣。

其次,是“语义的时代错置”。

该理论的全部论证,都依赖于下方的“我”字被理解为现代汉语中的“第一人称代词”。但是,在“義”字被创造的商周时期,“我”字的甲骨文形态,是一种锋利的兵器!那是一种带有锋利锯齿的战斧,象征着威仪和力量。

那么,“義”字的本义是什么?

《说文解字》定义为:“義,己之威仪也。从我羊。”结合古文字形态和早期文献,词源学的结论是:“义”(義)的本义,是“合乎规范的威仪”。是一个会意字,结合了“我”(手持兵器,威仪的象征)和“羊”(献上祭品,吉祥的象征)。这个字,在被发明时所要表达的,不是“我被羔羊遮盖”的救赎神学,而是“手持兵器、献上祭牲”的礼仪规范。

当我看到这一点时,起初的失落感,很快被一种更深的敬畏所取代。这个理论的失败,比它的成功,所传达的福音信息要更强大。

请仔细想一想:

如果“圣经与汉字”理论是真的,如果我们的祖先在造“义”字时,就已经理解了“羔羊遮盖我”的福音。那意味着什么?那意味着,福音,只是一个我们遗忘了的“古老智慧”。不是什么“新事”,只是一个“旧闻”。它老早就在我们的文化里,我们能做的,只需“恢复”。这在根本上,仍是一种指向“人”的文化自豪感。

但是,现在,当我们知道“义”字的真相,是一个手持“战斧”(我)、献上“祭牲”(羊)以求达到礼仪标准的图景时,我们看到了什么?

看到了一个没有福音的世界!

我们看到了我们的祖先,和巴别塔下的世人一样,和保罗在《罗马书》中所描述的外邦人一样,在用尽自己全部的“威仪”(我)、献上自己最好的“祭物”(羊),试图靠自己的行为、靠自己的“礼仪”,去建立一个“义”的标准!

这个字,不是福音的答案,而正是人类渴求福音的那个“问题”!

“圣经与汉字”理论,是用一个廉价的“答案”覆盖了那个宝贵的“问题”。

真正的福音“情境化”,不是去告诉中国文化:看,你早就拥有了答案。而是去深入中国文化的灵魂,并对它说:我看到了你对“义”的三千年追寻,从甲骨文的“威仪”到孟子的“羞恶之心”,看到了这追寻中的伟大与挣扎。但这种靠着“我”的“义”,终究无法使我们与圣洁的上帝和好。那从天而降的、唯一的“义”,只有上帝的独子耶稣基督。

前者是基于文化骄傲,后者是基于文化理解。前者提供的是文化的确证,后者提供的才是灵魂的救赎。

三、更大的图景:我们为何渴求一个“更小”的上帝?

当退后一步,审视“圣经与汉字”这个理论,以及我自己和许多人对其曾经的迷恋时,我看到了一种更深的、我们这个时代的属灵贫乏。

我们渴求这个理论,是因为它给了我们一个“更小”的上帝。

一个“精巧”的上帝。一位“密码学家”。一位类似牛顿眼中的上帝。祂的作为是隐秘的、供人猜解的。我们为这种“解谜”的快感而兴奋,为自己能“猜中”上帝的心意而自豪。这很像诺斯底主义,一种声称掌握了“隐藏知识”的古老异端。

但这不是圣经启示的上帝。圣经中的上帝,不是一位在密室中留下线索的上帝。祂是一位介入人类实在生活和方方面面的上帝。祂的作为是公开的、历史性的、震天动地的。祂不是在汉字里暗示洪水,祂是真实地与挪亚立约,并将彩虹作为公开的记号。祂不是在字形里隐藏救赎,祂是真实地在西奈山显现,颁布律法;又真实地差遣祂的独生爱子,在各各他山,在光天化日之下被钉死。

“圣经与汉字”理论,诱使人们去欣赏一个“聪明的上帝”,而错过了那位可畏的、圣洁的、道成肉身的上帝。我们为何要撇弃那公开的、历史的“道成肉身”,而去迷恋一个隐秘的、猜想的“字成肉身”呢?

这种理论是“马赛克类比”的破产。当人们兴奋地宣称,用“船”、“禁”、“义”这些被误读的“瓷砖”,拼出了一幅《创世纪》的宏大马赛克时,恰恰错过了上帝用亚伯拉罕、摩西、大卫、但以理……这些真实的、破碎的生命,所铺就的那幅真实的、指向耶稣基督的救赎历史图景。

人们用一个“语源神话”,替换了救赎历史。这不仅仅是学术上的不诚实,更是属灵上的巨大亏损。

我们必须面对一个令人不安的事实:我们的信仰根基,不是建立在“汉字”这个“文化巧合”上的。我们的信仰,是建立在基督复活这个历史事实上的。

如果一个人的信仰是因为“船”字被建立的,那么当TA(或TA的孩子)在大学里学到“形声字”的真正原理时,他的信仰是否会随之崩塌?把福音的永恒真理,捆绑在一个脆弱的、已被证伪的语言学假说上,这是对福音本身的不尊重。

四、那艘载不动我们的船,与那份托住我们的“义”

那么,我们该如何看待古老的文化?

应当以最严谨、最诚实的态度去研究。一个基督徒学者,应当是最好的语言学家、历史学家。因为相信,我们所研究的世界是上帝的创造,“诚实”地对待这个世界,就是尊重上帝。汉字系统有其自身伟大而复杂的演变逻辑,我们应当欣赏这种逻辑,而不是用神学去强行“殖民”它。

当如何“情境化”福音?

真正的“情境化”,不是去扭曲历史,证明“你早就有这个”。而是去深入文化的核心,找到那个“人心的空洞”,那个对“义”、对“道”、对“永恒”的真实渴求,然后指出,这个空洞,只有在拿撒勒人耶稣的身上才能被真实地填满!

让我们放下那个“聪明的见证”吧。它,太轻了。

“羊”与“我”的迷思,侧面映出一个“聪明”的见证,与一个“愚拙”的十字架。

福音的核心,恰是“十字架的愚拙”。

我们不需要在汉字的字形中去“证实”一个早已存在的叙事。我们需要的是勇气,去宣讲那个“道”——不是一个被编码在象形文字里的“道”,而是那个“道成了肉身”的耶稣。

信仰,不需要那艘写着“八口”的“船”来承载。信仰所倚靠的,是那只真实地承载过耶稣、并驶过了加利利海风暴的渔船。

那是一个美丽的误会。

我们的“义”,不是来自一个“羊”与“我”的巧妙组合,而是来自那位真实的“上帝的羔羊”,祂除去了世人的罪孽。祂是那位从天而降的、我们靠着“战斧”和“祭品”永远也无法达到的、真正的“义”。

让我们告别那些“语源神话”,回归那道成肉身的真实。因为,只有祂,才是我们唯一无可辩驳的见证。

注:本文为特约/自由撰稿人文章,作者系浙江一名基督徒。文中观点代表作者立场,供读者参考,福音时报保持中立。欢迎各位读者留言评论交流!