1937年,卢沟桥事变后,抗击侵略、救亡图存成为中华儿女的共识,全民族抗战由此开始。中国基督教界顺应时代潮流,与全国人民一道共赴国难,组织多种形式的抗战救亡运动,积极从事难民救济活动,体现了中国基督徒的爱国主义精神与人道主义关怀。与此同时,中国基督教界联合国际反法西斯力量,以国际主义抵抗帝国主义。中国基督教界在全面抗战时期的活动与贡献具有重要的历史意义。

一、爱国主义与教会的抗日救亡运动

全面抗战开始后,中国各教会团体与基督教界代表人士纷纷发表宣言,一方面表明自身政治立场,另一方面也是呼应全国人民一致抗战的决心。1937年7月15日,中华基督教会全国总会在青岛召开会议,会后公开发表宣言,反对日本侵华、号召教会展开战地服务与救济工作。上海的中华全国基督教协进会与上海基督教联合会在通告中明确写道,“国难日益严重,现在已到最后关头”,呼吁教友从事救国活动。其他具有影响力的教会组织如上海广学会、广州基督教联合会也纷纷发表类似电文,主张教会与教徒应切实进行抗战救亡活动。

中国基督教界代表人士也在战争开始后向国内外发表通电,声讨日军侵华罪行,反对战争。8月31日,上海20位著名基督徒向世界基督徒发出公开信,痛斥日本侵略者的虚假宣传,呼吁全世界教会阻止战争、援助中国。9月,中国教会三大全国性机构——基督教协进会、青年会全国协会、女青年会全国协会的总干事陈文渊、梁小初、蔡葵联名致电国际联盟,要求制裁日本,引发国内外广泛关注。

当时,中国基督教界还组织了形式多样的爱国救亡运动,如演讲集会、文字宣传、募捐筹款、爱国祈祷等,并被各地广泛采用。如基督教协进会发起的“分文救济运动”具有全国性影响,到1938年10月共收到国内外捐款219760元,捐款分配给广州、长沙、福州、南京等38个地区以及基督教负伤将士服务协会、华北公理会、华北救济委员会等三个团体。部分基督徒发起的节约献金运动,从1942年9月持续到1945年2月,从基督教界推广到全社会各团体、各阶层,由成都扩展到整个大后方,形成了有组织的募捐行动,有力支援了抗战。

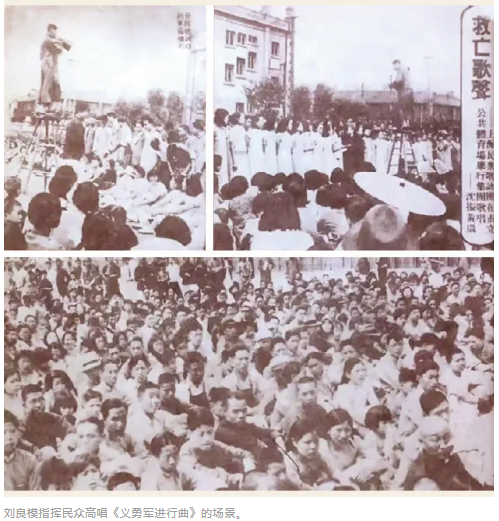

刘良模先生领导的抗战歌咏活动是爱国救亡运动中基督教界比较有代表性的活动。他组织民众演唱爱国歌曲,还在1935年成立了民众歌咏会,编写《青年歌集》和《民众歌咏ABC》等书,大力推广民众歌咏运动。在刘良模的领导下,《义勇军进行曲》《大路歌》《救国军歌》等爱国歌曲传遍了大江南北。卢沟桥事变后,刘良模负责组织和领导基督教青年会全国协会的“青年会军人服务部”,他亲自参加随军服务,活跃在抗日的第一线。除了军人服务外,刘良模和队员们走到哪里唱到哪里,带领军民一起热情歌唱抗战歌曲,激发民众的抗日斗争意志。1940年,刘良模受国民党迫害,被迫前往美国,在美国期间他向支援中国抗战的国际友人教唱《义勇军进行曲》等歌曲。1949年,在新中国成立前夕,经全国政协讨论确定,《义勇军进行曲》被选定为国歌。

中国基督教界还积极投身于军人服务,直接进入抗日战争的第一线。1937年8月,“全国基督教青年会军人服务部”在济南成立,组织领导全国基督教青年会展开为抗战将士服务的工作,主要开展医疗救护、抗战宣传、文艺活动等,组织的工作队遍及全国十多个省。中华基督教会全国总会于1938年初在汉口成立基督教负伤将士服务协会,专门救治伤兵,得到各界高度赞誉。1938年12月,由著名基督徒徐维廉组织的“伤兵之友社”在湖南衡阳成立,主要是服务伤兵,在大后方各地推广。

二、人道主义与教会的战时救济活动

在日军的炮火与铁蹄下,中国人民的生命与财产受到极大的损害,无数国人颠沛流离,躲避战火。

中国基督教界秉持人道主义精神,战争爆发后就在全国各地展开难民救济活动。1937年8月1日,北平各教会团体联合成立救济委员会,在教堂设立难民收容所3所、临时招待所2处,其中花市收容所专门收留通州及城郊难民,除免费供应食物外,还分发旧衣、提供医疗卫生服务,2个多月救助500余人。交道口收容所则接收城北及清河等地难民,在花市收容所的基础上,还成立了识字班、幼稚班,向遭受战争之苦的民众提供更多服务。

河南开封基督教界联合成立“开封基督徒战时服务团”,通过各个教堂向民众提供救济、医疗等服务,还收容难民,接济过境难民。这类由教会建立的难民救助机构在广州、武汉、香港、厦门、长沙等地均有,其中规模较大的则是上海基督教联合会。因为淞沪会战打响后,大量难民涌入上海租界,上海基督教联合会成立了18处难民收容所,收容难民达15万人。此外,上海基督教联合会在慕尔堂设立的粮食分发处向30万人发放粮食。

各地基督教青年会、女青年会针对青年学生展开救济活动。1937年10月,武汉青年会与女青年会成立非常时期救济流亡学生事业委员会,救助战时流落在武汉的学生。基督教青年会全国协会则组织了学生救济委员会,在后方的一些主要城市如重庆、昆明、西安、乐山等地,对从沦陷区流亡到大后方的学生进行救助,也开展了一些文化学术活动。

中国共产党在全面抗战时期坚持抗日民族统一战线政策,支持中国基督教界的爱国抗日活动。1937年7月12日,汉口《新华日报》以“读者信箱”的形式,高度赞扬基督教会对抗战的贡献,特别是基督教青年会所取得的成绩。基督教青年会、女青年会主办的刊物刊发了大量宣传爱国抗战的文章。基督教青年会的一些领袖,比如吴耀宗先生就在抗日战争中坚定了爱国主义信念,而且与周恩来等领导人多次会面,为参加中国共产党领导的革命事业奠定了基础。

三、国际主义与战时中外基督教会的合作

卢沟桥事变后,中国基督教会借助与西方的联系,通过各种渠道,开展国际宣传,呼吁世界援助中国。1937年9月,美国国际宣教委员会发表声明。此后,美国圣公会、美国长老会、英国教会也纷纷向中国教会发出慰问电,抗议与谴责日军在华暴行。

随着战争持续进行,各国教会纷纷成立或参与专门的援华组织,向中国抗战提供援助。在日军占领南京前,以传教士为主的外侨在中国政府支持下成立“南京安全区国际委员会”,筹划和组建安全区。1937年12月13日,日军占领南京,随即实施惨无人道的大屠杀,大约有25万中国人进入安全区避难。

中国人民抗日战争胜利是全民族众志成城奋勇抗战的伟大胜利,也是中国人民同反法西斯同盟国以及各国人民并肩战斗的伟大胜利。中国基督教界与全国人民一道,奋起抵抗日本的侵略,为抗战胜利作出了应有的贡献。共赴国难成为中国基督徒战时活动与历史的注脚。与此同时,中国基督教界积极争取国际基督教界的支持和支援,坚定捍卫了反对战争、珍惜和平这一全人类的共同追求。

[作者为湖州师范学院人文学院副教授。本文为教育部人文社科基地重大项目“国家治理视域下美国基督教会援华活动研究(1937-1945)”阶段性成果,项目编号:22JJD770031]