位于福建省九龙江西溪源头的平和县小溪镇,1937至1946年间扮演了独特的文化庇护所角色。这个闽南小镇被连绵起伏的山峦环抱,凭借得天独厚的地理位置以及作为闽南革命根据地的背景,成为日军难以触及的战略后方。抗日战争爆发后,日军大举进犯东南亚一带,当厦门、香港、漳州局势告急之时,厦门私立双十中学、香港私立大诚中学与漳州进德女中这三所各具特色的学校在此汇聚,共同谱写了抗战时期教育事业的壮丽篇章。

厦门双十中学:内迁平和,坚守教育阵地

抗日战争爆发后,厦门双十中学身处战区,无法正常运作,遂决定内迁。平和县琯溪镇(今小溪镇)的东溪中学鉴于自身办学条件有限,主动让出校舍,全力支持双十中学迁入,并协助筹集经费。

(福建省档案馆供图)

1937年,厦门双十中学落户平和县小溪镇,利用东溪初级中学校址继续开办私立双十(平和)初级中学。学校新建了14间校舍,随后又在东侧建造了一座二层楼的“崇德楼”,共有12间教室。

前些年笔者在福建省档案馆查阅了一份1938年伪福建省政府教育厅存档的《双十中学教职员分子复杂,刊发前哨报,宣传共产言论,散布谎词谬论》档案资料,文件中写道:平和双十中学的“学生中多为基督教徒,时辄节取《新旧约》经文,牵强附会,公然宣传共产主义及共产党主张……”文档指出当年的“平和县双十中学情况复杂”,要求“即妥筹办”,还呈报伪省长陈仪。该文件里面的表述印证了当年平和双十中学师生的抗日救国热忱。档案中还详细记录了双十中学师生通过壁报、刊物传播救亡思想的爱国行动。这些在当时被当局视为“异常”的活动,恰恰体现了双十师生的抗日热忱。档案中提及的进步刊物和标语,如今已成为研究抗战时期学生运动的重要史料。平和双十中学始终保持高质量教学,培养了大批人才,这批学生成了解放后政府机关革命干部队伍的主要来源。

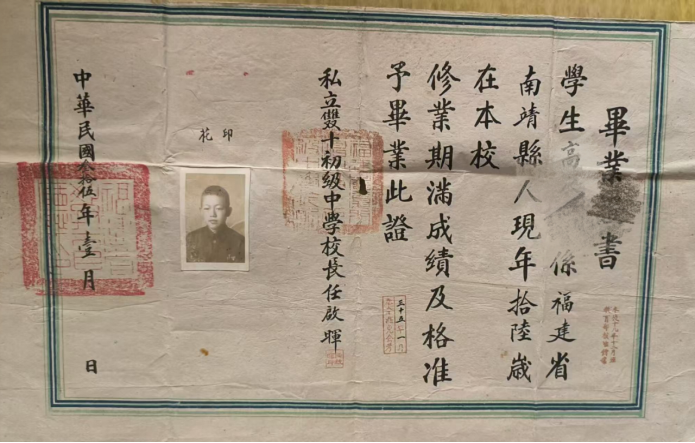

私立(平和)双十初级中学毕业证书(高亚东 供图)

香港大诚中学:北迁平和,引领教育现代化

香港私立大诚中学是由赖文清在香港创办的一所完全中学。1941年香港沦陷后,教育遭受重创,大诚中学也面临困境。赖文清亲自考察平和小溪后,在当地政府帮助下成立了大诚中学平和分校筹备会。1945年2月,学校从永定迁至平和县琯溪镇西山李氏祖庙(现平和一中校址),成为平和县首所完全中学。

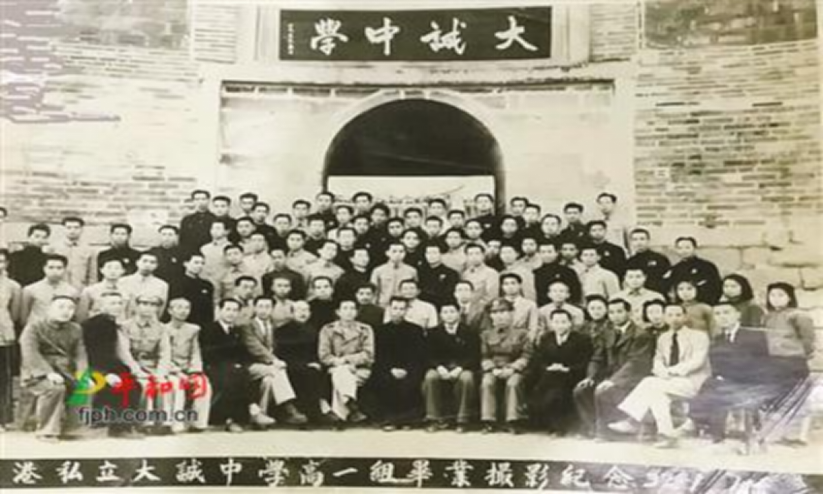

(来自某微信群图片)

香港私立大诚中学带来的先进教学设备,极大地推动了当地教育现代化进程。当年招收高一学生50名,同年秋季又招高一、初一各一个班,在城楼东西两侧建教室6间……1948年更名为平和县私立大诚中学。内迁至平和的学生们初来时,国语、粤语与闽南话“鸡同鸭讲”,闹出不少笑话。他们带来的几台显微镜装在简陋的实验室里,竟引得当地孩童扒窗偷看。一位教生物的先生每周日必带学生上山采集标本,归来时总夹带些野果分给西山村民。久而久之,村中老幼皆识得这位“捉虫先生”。

年近90岁的老乡张大姐回忆说:“时任平和大诚中学校长的张景尧(平和小溪人)全家信基督教,夫人和孩子每周主日都会到小溪基督教堂做礼拜……”张景尧校长在校内外成立小溪抗日后援会并担任主任(下设宣传队、熊火剧社等),通过戏剧、歌咏、夜校等形式宣传抗日思想,培养了一批进步青年。大诚中学在战时仍坚持完整的中学教育体系,其国语、粤语与闽南语的多语言教学环境成为特殊的文化景观。这些实践共同构成了战时教育的立体图景。

校长张景尧先生虽未直接参与平和县和平解放,但其早期工作为平和县培养了进步力量。最终促成平和解放的关键人物是张介义(时任国民党县长,率部起义)和陈天才(中共平和县委书记),双方谈判间接为1949年9月17日平和县和平解放作出贡献。

漳州进德女中:迁徙平和,延续女性教育

福建省龙溪进德女子中学(漳州三中前身)是1920年由漳州基督教会创办、爱国华侨资助的学校。作为闽南早期女子中学之一,1938年进德女中迁至华安县城,由于华安地理位置交通相对不便,学校与小溪基督教会协商后于1939年迁至平和小溪平和教会办的小溪惠和女子学校,并借用礼拜堂部分牧师楼和后巷的姑娘楼(解放后曾为平和县人武部旧址)作为师生用房。为使学生上好体育课,还将校内一口池塘填为操场,使学校初具规模。

1941年6月龙溪进德女中初中毕业生在小溪礼拜堂前合影留念(白克瑞 供图)

学校招收除平和籍外来自厦、漳、泉等地的女生近300人,续办初中、高中六个年段6个班,教授其他完中的所有课程,先后毕业五届高、初中女毕业生。学校不仅为学生提供良好学习环境,还注重体育课程开展,展现了女性在抗战时期的坚韧与力量。

1943年6月龙溪进德女中高中第十一届毕业生在平和惠和女校内合影留念(白克瑞 供图)

三校师生积极开展多种形式抗日宣传活动。1939年6月日军占领潮汕地区后,超过十万难民通过水陆路经大埔县逃往福建平和县、南靖县等地。难民途中遭遇饥荒、土匪劫掠,部分家庭被迫卖儿鬻女。平和民众开放大诚中学周边的西山村祠堂、庙宇安置难民,迁入平和的三校还发动师生捐献资金和物品,救济被日军驱赶逃亡的难民。

据《平和县志》记载:1945年夏,美国第十三航空队——飞虎队一架战斗机受伤,在琯溪(今小溪镇)附近的苦竹林降落。时任琯溪镇长、“社会服务处”总干事主任的李明达立即通报平和私立大诚中学校长张景尧,因为张景尧乃(北京大学)毕业,既有文化又晓英语。张景尧又叫上大诚中学英语教师陈玉凤一同前往现场,经与美方机组人员沟通后,了解了具体情况。机组人员才放下心来,并用机上电台向上级联系善后处理意见。随后,李明达派人协助机组人员轮流看守飞机。张景尧等人则热情接待机组人员,安排他们临时住在小溪民主街的“社会服务处”,为使机组人员生活更方便,后安置到美国传教士闵美德姑娘、马安宁、妙义爱等在后巷的“姑娘楼”住宿。期间琯溪各界人士、琯溪基督教会和三校师生都前往慰问对日作战的美国飞行员。

三校迁入平和后形成的教育延续模式具有多重价值:双十中学展示教育资源整合的智慧,大诚中学体现教育现代化追求,进德女中彰显性别平等进步意义。这些战时教育经验对当代教育发展仍具参考价值。

当我们追溯厦门双十中学、香港大诚中学和漳州进德女中内迁平和的历史时,看到的不仅是一段抗战岁月中的教育坚守,更是一种文化精神的传承。这些学校在闽南山区间延续的教育火种,以及三校师生展现的爱国精神,构成了中国抗战教育史的重要篇章,值得被永远铭记。

注:本文为特约/自由撰稿人文章,作者系福建福州一教会信徒。文中观点代表作者立场,供读者参考,福音时报保持中立。欢迎各位读者留言评论交流!